設立総会および設立記念特別座談会

*代表

Ⅰ.設立総会(15:30〜16:15)

Ⅱ. 設立記念特別座談会(16:15〜18:00)

資料

「急性期病院と慢性期病院の融合を」─ 5月15日の記者会見(207KB)

武久洋三(日本慢性期医療協会会長)・仲井培雄( 地域包括ケア病棟協会会長)

地域包括ケア病棟協会 設立総会のご報告

平成26 年5月15 日、日本慢性期医療協会の武久洋三会長が発起人代表となり、「地域包括ケア病棟協会」が設立された。この日の「設立総会」と「設立記念座談会」には、250 人を超える医療関係者が集まり、全国紙をはじめとする報道関係者も多数駆けつけた。

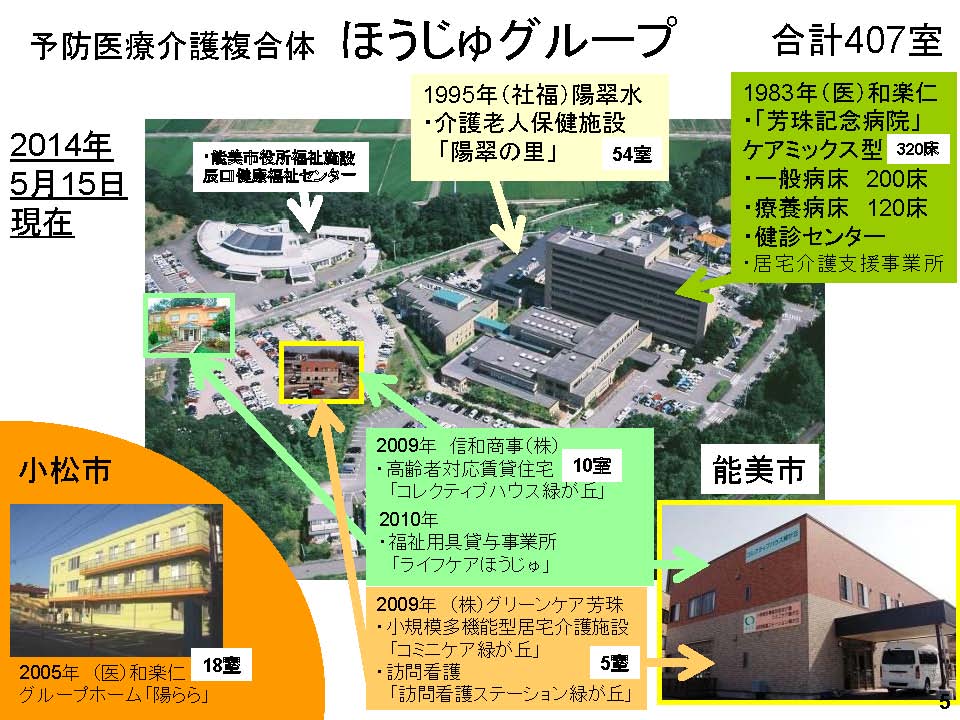

設立総会は、安藤高朗発起人(日慢協副会長)の司会によって進められ、地域包括ケア病棟協会の初代会長には、日慢協理事の仲井培雄先生(芳珠記念病院理事長)が就任した。記念座談会では、今改定をご担当された厚生労働省保険局医療課の宇都宮啓課長を交え、活発な議論が交わされたので、その概要をお伝えする。

地域包括ケア病棟協会 発起人代表挨拶

地域で慢性期力を発揮するチャンス

――現場から改革していかなければ病院は存続しない

地域包括ケア病棟協会発起人代表、日本慢性期医療協会会長 武久洋三

平成26 年療報酬改定は大きな改定であった。病院によっては「大変だ、大変だ」と思って、いろいろ考えている所もあるようだが、一方で、「今回は大したことない」という声も聞かれる。「大したことない」と思っている所は危機感がないのではないかと思う。

今回の厚労省が目指すところは一体どこなのか。われわれ現場から改革していかなければ、これからの病院は存続できないだろう。

今回の非常に大きな診療報酬改定は、ニュースだけでなく、一般の週刊誌などでもどんどん取り上げられている。つまり、医療問題が、医療専門誌の範疇を超え社会問題化している。

私は、慢性期の病床から地域包括ケア病棟を取得するケースが多いだろうと思っていたのだが、大規模の急性期病院なども、地域包括ケア病棟の取得に向けて動いているという。各地の公的な中小病院などは、「率先して取る」と言っているようだ。地域包括ケア病棟の届出に向けた動きは加速しているので、近い将来、地域包括ケア病棟が1,000 病院に達することは間違いないだろう。

このような動きを見ても、この地域包括ケア病棟協会は、日本慢性期医療協会とは関係なく、横断的な団体であるべきだと考えている。日本医師会、日本病院会、全日本病院協会、日本医療法人協会など、それぞれの団体にいろいろな切り口で入会している病院や先生方がおられるが、この地域包括ケア病棟協会は団体の垣根を越えて、病棟機能別に、病棟横断的に、地域包括ケア病棟を考えるための勉強会として立ち上げたい。こうした協会が新たにできることは、非常に大事なことではないかと思う。

もちろん医療界全体としては、日本医師会を中心とした現在の病院団体が様々な情報を共有しながら、いまある課題を共に解決していかなければならない。しかし、日々の現場のこと、また運営のこと、そして診療のこと、リハビリのこと等々については、地域包括ケア病棟を取った病院、あるいは取る予定がある病院同士が横断的に集まって、切磋琢磨していくという試みは非常に重要なことだと考えている。決して日本慢性期医療協会のなかで地域包括ケア病棟協会をつくるのではなく、全く別の組織として運営していく。

慢性期のほうから地域包括ケア病棟に手挙げする病院もあれば、高度急性期病院が一部の病棟を地域包括ケア病棟にする動きもあるだろうから、そういう方々がスムーズに寄り合えるような形をつくりたいと思っている。

今回の新しい概念は、「リハビリテーションの包括」だ。リハビリテーションは特殊な治療方法ではなく、在宅復帰に向けた全ての病棟がリハビリテーションを行わなければならない。

ぜひ皆さんで一緒に、良い地域包括ケア病棟をつくりましょう。

地域包括ケア病棟協会 会長就任挨拶

すべての病院がレベルアップしていかなければ

――地域包括ケア病棟が全人的医療を包括的に提供する要となる

地域包括ケア病棟協会会長、芳珠記念病院理事長 仲井培雄

地域包括ケア病棟協会の会長を拝命し、大任を仰せつかり大変緊張している。発起人の先生方をはじめ、いろいろな方々のご尽力をいただいたことを、この場をお借りしてお礼を申し上げたい。

簡単に自己紹介をすれば、私はもともと消化器外科医であるが、若い頃にへき地診療や海外留学を経験しており、全人的医療の大切さ、医療制度に対する客観的な目と愛情を持つことができた。

2025 年には団塊の世代が75 歳になるわけだが、その時に日本の医療体制がより高い質で提供できることを期待され、今回この地域包括ケア病棟が誕生したと思っている。ポストアキュート、サブアキュート、在宅復帰支援の3 つの機能を活かして、大病院のERと地域の病院、それから地域のかかりつけ医の先生方や介護施設と病院、そして医療と介護の連携を図っていく、非常に可能性を秘めた病棟だと思っている。まさに全人的な医療を地域包括ケアシステムの中で包括的に提供できる要となる病棟になるのではないか。

ただ、思ったより低めの入院基本料とか、包括範囲が広いというデメリットが言われているが、それらを埋められるほどの効率の良い包括ケアができるのではないかと考えている。地域包括ケア病棟を通して、国民と国と我々医療人が次世代に何かを残せることができるような病棟になればいいなというのが私の思いだ。

今後は地域包括ケア病棟の特性を生かし、患者さんのため、地域のため、そして当協会のために力を尽くしていきたい。若輩者ではあるが、皆様のご指導ご鞭撻をよろしくお願いしたい。

行政の立場から

厚生労働省保険局医療課 宇都宮啓

本日は、地域包括ケア病棟協会設立ということで、誠におめでとうございます。

地域包括ケア病棟という新しい病棟ができ、早速に協会が設立されたということで、私は非常に感慨深いというか、ちょっとびっくりしている。これから一体改革のなかでの地域包括ケアということですので、その推進に向けて、これから是非、皆さんにご協力いただければと思う。

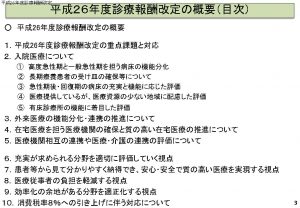

本日は、今回の診療報酬改定の地域包括ケアの部分についてお話ししたい。

今回の改定で課題として一番大事であったのは、社会保障と税の一体改革を進めていくということだった。前回、平成24 年の診療報酬および介護報酬同時改定がその第一歩目。今回は第二歩目ということになる。前回は同時改定であり、一歩目ということでおそるおそる手をつけた部分があったと思う。前回の時は私自身は老人保健課長として介護側の改定をした。介護側に携わっていた3 年間にいろいろと医療側に対して感じたことも含めて今回の診療報酬改定に取り入れている。実を言えばその前の平成20 年診療報酬改定の時も、企画官として診療報酬を担当したため、そういう意味で3 回連続で報酬改定をしており、今回を最後の仕事と考えて取り組んだ。

一体改革では、なんといってもこの地域包括ケアシステムの構築があげられるが、そのためには、特に現在の医療提供の体制を見直し、機能分化をすすめるということが最大の課題だった。

それに関連して、私が介護の方も含めて経験した中で感じたのは、この地域包括ケアシステムというのは、できるだけ住み慣れた自分の家や地域で、特に高齢者が生活していけるようにするということ。しかし最近、医療機関を見ていると患者さんを本当に家に、あるいは地域に帰すという部分が、薄くなっているというと怒られるかもしれないが、地域包括ケアシステムを作っていくには足りない部分があるんじゃないかと感じるところがある。急性期であろうと慢性期であろうとどんなステージにあっても、患者さんをできるだけ家に帰す。追い出すということではなくて、ちゃんと家で生活できるようにして帰してあげる。これは医療の方だけではなくて介護の方でも感じたわけだが、生活を分断せず、つまり、入院なら入院したっきり、あるいはそのまま施設に行ってしまうとかいうことなく、ちゃんと自分の家で日常生活を送れるようなそういう所に戻してあげるということを、医療機関の皆さんに意識していただきたいと思った。

今回、医療介護の一体的推進を考えたわけだが、特に介護側から見ると医療は非常に敷居が高い。慢性期医療の分野に携わっている方は、介護療養をもっていたり、介護サービスを提供している方も結構いらっしゃると思うが、介護から見るとなかなか医療は敷居が高いという話をずいぶん聞く。医療側からは、別に敷居なんか高くしてないよ、いつでもわからないことあったら相談しなさいと言っているわりに、医者も看護師も非常に忙しくてなかなか時間が取れない。ようやく時間が取れて話せると思ったら、専門用語をいっぱい使われて、何を言っているのかわからない。素直に質問すると「それはあなたの勉強不足だ」と怒られる。上から目線で見られるとか、そういう話が聞こえてくる。報酬体系の中には、情報提供や一緒にカンファレンスをするとかいろいろあるが、このまま医療と介護が違う立場でいながら連携を進めようとしても、なかなか進まないんじゃないかと思った。まず医療に、介護はどういうものか知ってもらう。知ってもらうにも実際自分で実施してもらわないと、わからないのではないかということで、今回の改定の項目の中で幾つかは、実際に自分で介護の方に手を出してないと取れない点数、もしくは減算というものを入れている。医療と介護がばらばらでなく、一体的にできるようなものを今回の改定の中で取り入れた。

そういった一体改革以外の特徴として、今回は、一つは実績に応じた評価ということだが、診療報酬の場合は、看護配置とか、いわゆるストラクチャー評価の部分が多い。一部には、リハビリが一日何単位とか、そういうプロセスの評価もあるが、今回は、評価できるだけ実績に応じて行っている所はちゃんと点がつく、そして行っていない所はつかない、ということを意識した。

特に在宅について、これまで在宅を推進するということで高い点数がついていたが、残念ながら中には「なんちゃって在宅」があるというご指摘もあった。そういうものを減らしできるだけ実績を伴った在宅にするということも意識した。

三点目として、中医協などではエビデンス(データ)を非常に重視している。例えばこういう患者さんがいるから、こういう項目について考えたらどうかという提案をしても、データを示すよう厳しく求められて却下される。我々としてもいろいろな調査をかけデータを集め、中医協に臨んでいるが、そもそも日頃の診療の状況がデータとして収集できるのであれば、これが一番強いエビデンスになる。

このようなことから、7:1と、まさにこの地域包括ケア病棟については、データ提出を義務づけている。そして、それ以外の全病棟についても、データを提出したいという所については加算という形で評価を行い、できるだけデータを集めるようにした。今後、こういったデータを踏まえて医療提供、あるいは診療報酬の議論ができるようになってくるだろう。裏返して言えば、実際自分たちが行っている診療が外に見えるようになるということ。今まである意味ブラックボックス的な部分が結構あったわけだが、そういうものが外に見えてくることを意識して診療にあたる、あるいは算定する必要があるだろうということだ。こういったことが、今回の全体の改定の特徴と言える。

改定率は大変厳しかった。社会保障制度改革国民会議が去年の夏に出した報告の中で、地域包括ケアシステムというものを推進していくということが謳われている。これを踏まえて、社会保障審議会の医療保険部会、医療部会で出された改定の基本方針の中では、こういった一体改革の内容「医療機関の機能分化、強化と連携、在宅医療の充実」が重点課題として取り上げられた。この改定率と基本方針をふまえて中医協において、個別の項目、点数についてご議論いただいた。

そもそも地域包括ケアシステムとは何かと言う話だが、このようなスライド(図2)を何回かご覧になってると思う。基本的には、全国おしなべて人口1万人ぐらいの中学校区程度の基本的な生活圏域の中で、医療、介護、予防、住まい、生活支援、こういった5つの要素が包括的かつ継続的に提供されるような体制を作っていこうという話である。

医療関係者の間で結構誤解があるようだが、地域包括ケアシステムを介護のものだと思っている方が多い。地域包括ケアシステムの概念は、広島県のみつぎ総合病院 山口昇先生が提唱されたもので、医療側から出てきたもの。それまでの急性期的な医療だけでは、患者さんが自宅に帰ったら寝たきりになってしまったというようなご経験をされたことから、リハビリとか介護が大事ではないか、ということからこの地域包括ケアシステムの考えが生まれてきたと聞いた。

ただ行政的に言うと、厚労省老健局の中でそういう研究会を作って進めてきたため、あまり経緯をご存知でない方は介護の概念だと思われているかもしれない。そうではなく、スライド(図2)にも書いてあるように「医療・介護・予防・住まい・生活支援」こういうものがそれぞれが一つの要素としてある。つまり、医療はお客さまではなく、主役の一つであることを、まず頭の中に入れていただきたい。

診療報酬改定は、もちろん医療の改定だが、今回は介護、住まいあるいは予防も含めて意識した改定にした。

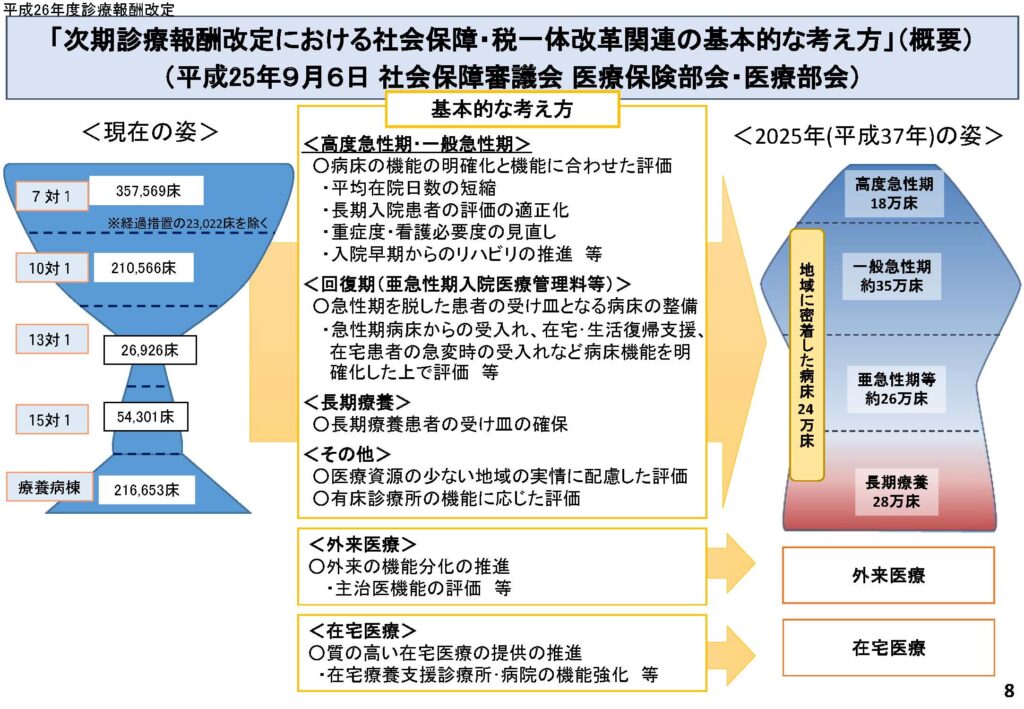

まず入院については、7:1が36 万床あるにも関わらず、受け皿側の病床が非常に少ない。これが今からさらに進む高齢化のニーズに合った形なのか。看護配置の手厚い7:1には、重度重症急性期を担ってほしいが、その実際の患者層というのは、私よりむしろ現場の先生方が実感されていると思うが、80 歳90歳という方も多く、いくつもの慢性疾患を抱えている患者がほとんどである。

であるなら、現在の病床数の分布が本当に地域のニーズに合っているのか。これをもうちょっとニーズに合った形に直して、しかも入院だけでなく外来あるいは在宅の裾野を広げていくというのが、本来の大きなテーマである。

入院について言うと、高度急性期と長期療養の間に、これまで回復期リハと亜急性期の病棟があったわけだが、亜急性期というのが非常にわかりにくいというご指摘をずいぶんいただいた。そこで、地域包括ケアを進めるという議論の中で、この急性期と慢性期の間にあって、いわゆるポストアキュートとサブアキュート、在宅支援、生活復帰支援、それにリハビリの機能を加えた多機能の病棟もしくは病床として、今回地域包括ケア病棟あるいは病床というものを作るに至った。

そういう意味では、どういう患者像が対象になるのかわからないというご指摘もあるが、今言ったように幾つかの機能を持っているわけであるから、それぞれに応じたタイプの患者、あるいは幾つかの要素を併せ持ったような患者を想定してほしい。この病棟に入院する患者は、必ずしも一つのタイプではないと思う。

ここで、ご注意いただきたいのが、全てのステージからこの在宅復帰に向けての矢印があるということだ。今回の改定では全てのステージに対して、在宅復帰の指標を設けた。実は平成24 年の改定のときに、老健施設に同じように在宅復帰率の指標をいれて、その率が高い所については、基本料が高いあるいは加算を設けた。それを今回、医療側の急性期、回復期、地域包括ケア、慢性期の病棟にも持ち込み、在宅復帰に向けての流れを作ろうと考えた。

ここでよく出てくる疑問が、特に7:1 の場合、重症の患者さんがある程度病態が安定してきて、7:1 は退院できるような状態になっても、いきなり家に帰るのは難しいのではないか。もうワンクッションどこかの病院か施設で診ていく必要があるのではないかという時にどうするのかという話がある。これについては、在宅復帰の指標を満たしている病院あるいは老健に移った場合については、自宅等退院患者と見なしてよいとした。これまでの指標というのは、平均在院日数とか算定日数上限であったために、とにかく、まずうちの病院から退院してください、ということになっていた。その結果、急性期の病院は退院したかもしれないけど、行った先の病院でとどまってしまう。あるいはそういった病院を行ったり来たりして、たらい回しみたいになっている。そういうことが起きていたと思う。

しかし今回の改定の流れは、在宅復帰の指標を満たす病院や老健を動いていくわけであるから、在宅に向けての矢印、流れは変わらない。急性期の病院としても、どこに退院してもよいというわけにはいかなくなった。自分の病院の在宅復帰率の指標を満たすためには、必ず在宅復帰率の指標を満たしている所に行ってもらわないと自分のところの要件を満たせなくなる。そうすると、「どこでもいいから退院してください」ではなくて、退院調整せざるをえない。ちゃんと患者さんの行き先を病院に考えていただく。行き先を考えるためには、他にどんな病院がある、どんな老健がある、ここは満たしている、満たしていないということをちゃんと把握する。つまり地域の中で連携を作ってもらわないと、回らない。

逆にこれは、長期療養の方からすれば今までは黙っていても急性期の病院から患者さんが移って来たかもしれないが、今後は自分の所が在宅復帰率の指標を満たしていなければ、患者が回ってくる優先順位が低くなる。それでも指標をとらないのか、在宅復帰の指標をとって積極的に患者を紹介してもらう方向にいくのか、そういう決断になってくるのではないか。こういう中で、それぞれの医療機関がどういう役割を担っていくのか。どこもかしこも7対1を取って、うちは急性期だといってやっていくのか、あるいは地域の中で役割分担をして患者さんを在宅に帰す方向に行くのか。

地域包括ケア病棟という話から少し外れるかもしれないが、今回、家に帰すということで、急性期の方でADL維持向上等体制加算を新設した。これは、介護施設とか在宅で関節拘縮とか褥瘡をつくらないように一生懸命ケアしていたのが、肺炎などで急性期の病院にちょっと入った途端に、肺炎が治って出てきたのはよいが、「関節が固まっていた」とか「褥瘡ができた」とか、そんな話を時々聞くことがあった。介護している人は非常に悲しい思いになるし、医療不信にもつながってしまう。そういうことが起きないよう、急性期病院も患者さんを家に帰すためにはADLも考えてほしい。今までは若い患者さんが多かったので、肺炎なら肺炎の治療に専念していてもよかったかもしれないが、患者さんがかなり高齢化してくると、日常ADLが悪くなりやすい。また悪くなると戻りにくい。そういうことを意識してもらいたいということからこの加算を作った。

回復期リハでは、入院したときに患者さんの家に行き、その患者さんがどういう環境の中で生活をするのかということを、きちんと把握した上で、それにあったリハビリの計画を立ててもらうということにした。これは24 年の介護報酬改定の時に、通所リハとか老健施設で算定したものを医療でも同様に取り入れたものである。

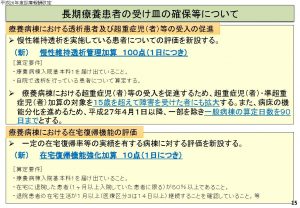

療養病床にも在宅復帰機能強化加算を今回新設した。在宅の生活が1カ月以上、重症の医療区分3は14 日以上で在宅復帰と見なしてよいとしている。これも24 年の介護報酬改定の時の概念を入れたもの。

この加算の意図するところは、1回入院したおじいちゃんおばあちゃんが、家にやっと帰れる状態に戻った時、これまでは、要介護の状態でも一度家に帰るとずっと家で見てくださいということになっていた。そうすると実際、ご家族は介護の負担を考えると「子供が小さいから難しい」とか「私も仕事をしていて大変なので、もうちょっと入院させてください」というふうになる。そうしている間に、そのおじいちゃんおばあちゃんの部屋は、いつの間にか物置になっていたり、子供部屋になってしまったりということで、いよいよ帰る場所がなくなり、そのまま二度と家に帰れず病院で看取られるということになりかねない。

今後はこれだけ高齢化が進んでいるので、たとえ1カ月でも、重症の場合は2週間でも家族と過ごせる状況があれば家に帰っていただいて、また悪くなったら入院するということでもよいのではないか。施設と病院の間を行ったり来たりは困るけれど、家と病院の間はある程度行ったり来たりは認めてもよいのではないかということを考えて、こういう加算にした。

ちゃんと家に帰すという考え方の中での地域包括ケア病棟というのは、どういう役割を果たすのかということをぜひ考えていただきたい。今回はリハが包括化されている。あるいは地域包括ケア病棟の1については、在宅復帰率7 割以上というような指標も決められているが、これがどういう意味があるのか、地域の中でどういう役割を果たすのか、ぜひお考えいただいて、地域包括ケアに取り組んでいただきたいと思う。

高度急性期・大規模病院の立場から

日本長期急性期病床研究会副会長、国立病院機構大阪医療センター救命救急センター診療部長

定光大海

高度急性期の大規模病院の立場からということで、荷が重いが駆け足でお話したい。

私は大阪の中心部にある国立病院機構大阪医療センター、650 床の急性期病院の三次の救急医療センターに勤めている。医学部卒業以来30 年以上救急に携わってきた。

今日は、地域包括ケア病棟についてということだが、そこに至る過程で一番問題になる救急医療に関する話に特化して話を進めさせていただきたい。

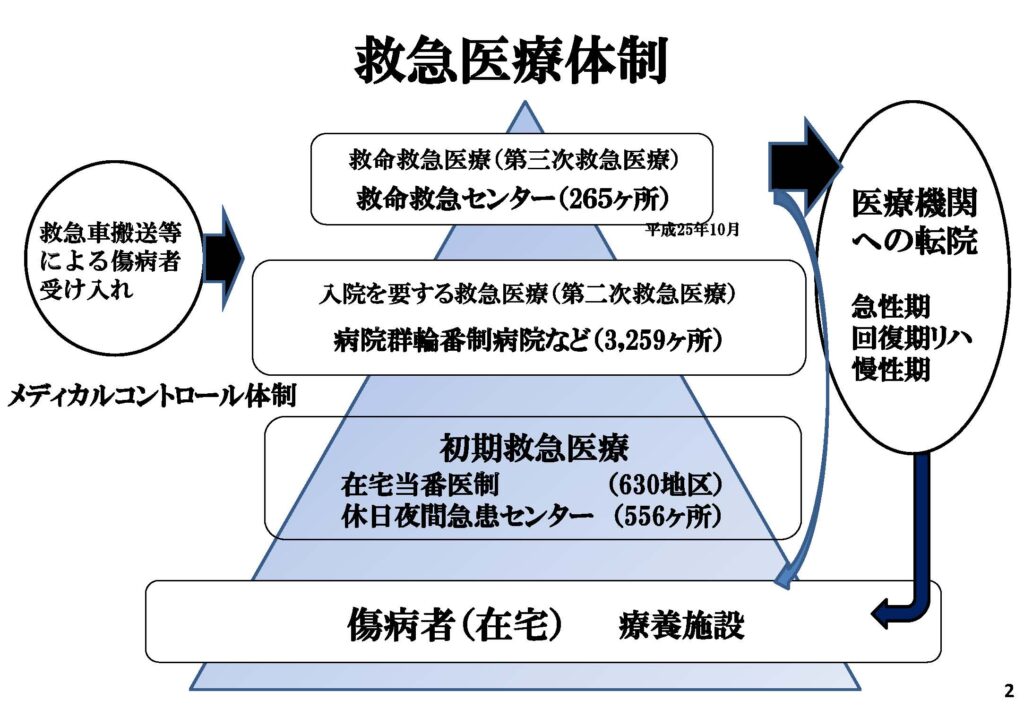

救急体制は従来、初期、二次、三次という体制でがっちりと組まれて、それからその救急搬送を担う病院前救護の救急救命士などのメディカルコントロール体制で行われている。その中で最後の砦としての救命救急医療を担う三次救急医療が全国に265カ所ある。その裾野には、ほとんどの救急医療の患者を担っている二次救急医療機関が広がっている。

この二次救急医療機関が地域包括ケア病棟とどういうふうに絡むかいうのが大きな課題となるのかもしれない。救急医療が進む中で、地域の連携体制を構築するための医療計画があり、4 疾病、5 事業から精神疾患が入って5 疾病5 事業。こういう地域連携の体制構築が進められてその中に救急医療とか、災害医療も含まれている。

こういう医療計画の次に、入院病床の機能分化と診療報酬の改定があり、先ほども説明されたように、この中心点に地域包括ケア病棟等、地域に密着した病床が位置づけられることになった。

救急患者を受け入れていくというのは、救急医療センターがあるし、それぞれの専門診療科を持っている三次救急病院もある。二次救急は、急性期の医療機関が行っているわけだが、ここに地域包括ケア病棟が加わることになるのだろう。

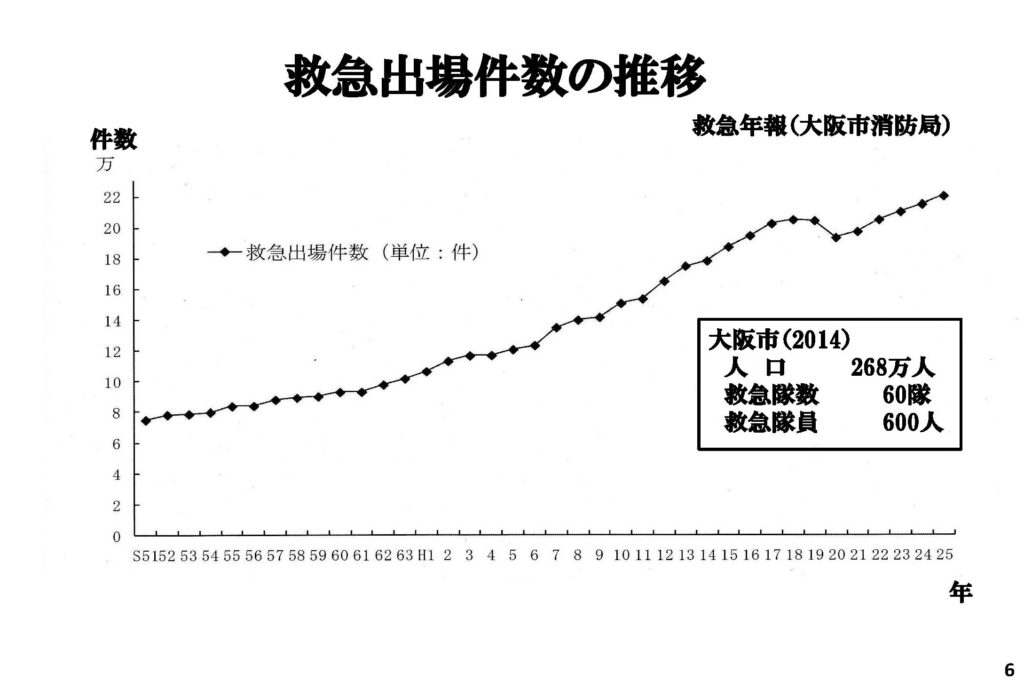

救急出動件数の推移を見ると、一時期、平成20年当時にいったん下がったのだが、その後はどんどん上がっている。増えているのは人口が増えているからではなく、人口はすでに減少に転じていても救急搬送件数が増えているのは、高齢者が増えているということだ。

実際に年齢層別救急搬送件数を見ると、大阪消防局によれば、平成25 年には48.6%が65 歳以上という状況になっている。したがって救急医療も高齢者医療をどうするかということになる。

救急搬送人員の成人と高齢者を分けて高齢者の方を見ると、高齢者の増加の中でも特に軽症、中等症の増加が目立つ。三次とか高度急性期でこれらを全て担うのは、もはや非現実的な話である。地域の中核的な病棟になる地域包括ケア病棟がどう担うかが大きな課題になってくるのではないか。

私どもの病院で年間200 名以上の心停止の患者が運ばれて来るが、その人たちの5 割はADLが自立しておりご自分の住居から、それ以外の15%が介護施設等にある居住空間で倒れている方が運ばれてきている。今後ますます増えるこういった患者を、皆、三次とか超急性期に運んでいくのかとなると、医療資源の効率的問題が生じる。また、受け入れた患者の一定比率は、心拍再開してもどうしても意識回復は得られない。そういう人をどこで長期的に診ていくのか。

受け入れに関わる三次救急には別の大きな問題がある。高齢者が増えていると同時に、他の病院で受け入れ困難の患者を三次救急で受けざるを得ない状況が発生している。受け入れが難しいというのは、専門外とか外傷、自殺企図とか精神疾患、独居の高齢者など。これらの患者を受け入れると後が大変であるため、どこにも受け入れてもらえず、回り回って三次救急に来る。もう一つは医師の不足。

こういう患者を受け入れた時に、転院することが難しくなるのはなぜかというと、精神疾患、特に身体合併症を持つ精神疾患とか外傷、そしてこれから問題になるであろう耐性菌の問題がある。多剤耐性菌の発生は大きな問題で、病院の連携をとる上でも大きな問題になるかもしれない。社会背景としての独居高齢者あるいは生活困窮者がいて、こういう人たちをどこでみていくのか。

やはりバッファーとして地域包括ケア病棟というような地域に根ざした病院群が一手に引き受けていくようなシステムがないといけないのかなと思う。

そのためには、患者さん、ご家族にも、社会的な医療体制の変化をある程度理解していただくのが必要だろう。

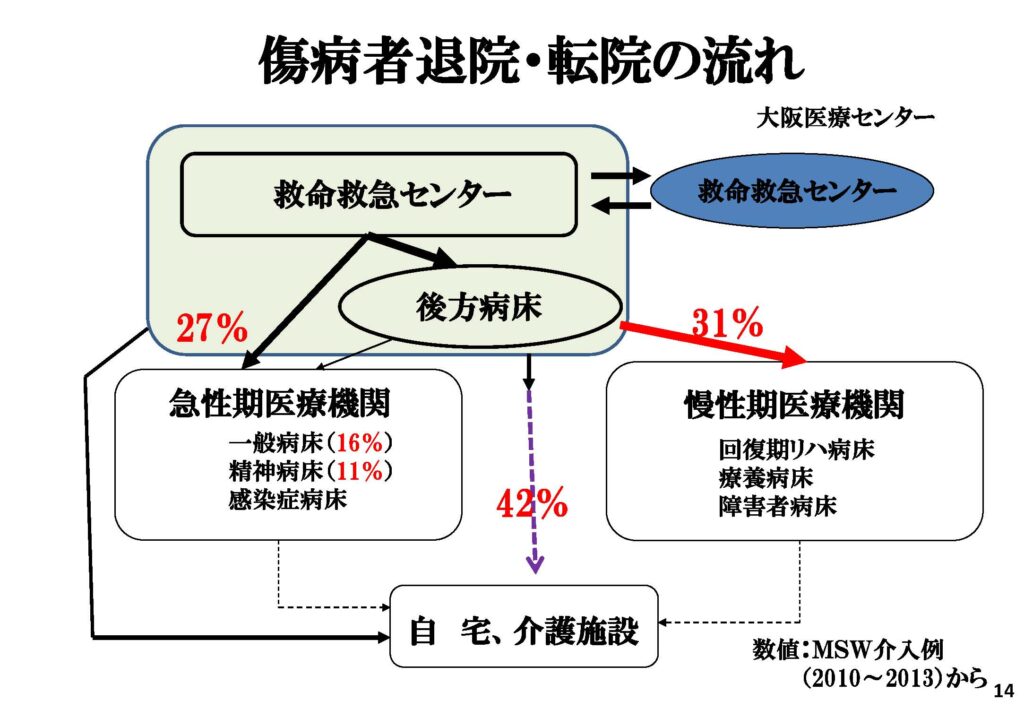

救命救急センターを中心とした入院患者がどうなっているかというと、31%は慢性期医療機関に移るが、42%は自宅あるいは介護施設に移っている。一方で30%弱が急性期の病院へ移っていく。急性期から急性期への移動は在宅復帰率に絡むと気になるところだが、そういう連携をとるために、大阪では緊急連携ネットワークという三次救急医療機関と慢性期医療機関が連携して患者の流れを作るというのを5 年前から行っている。

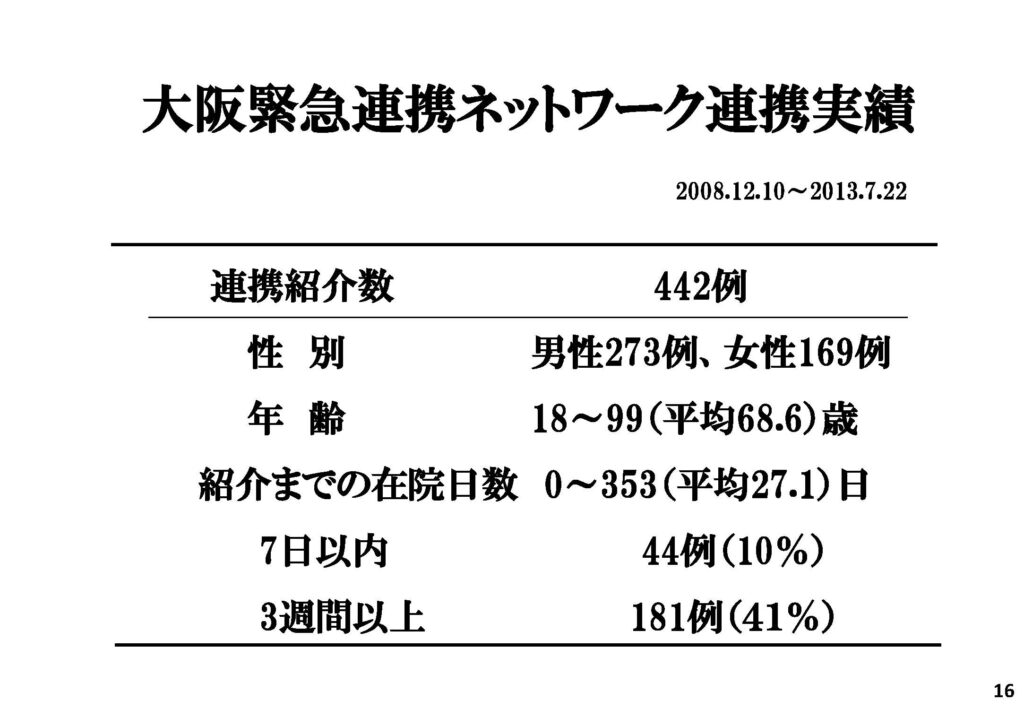

これは日慢協 地域医療連携委員会委員長 井川誠一郎先生を中心として慢性期の医療機関の方でコーディネートしたシステムで、急性期側がコーディネートしているわけではない。急性期側が慢性期医療機関にコーディネートを依頼して、病院を探してもらうというシステムであり、連携紹介数がすでに500 例近くなっている。

しかし、私どもの病院にも180 日以上入院している人もいる。どこにもいけないような人もどうしても出てくる。救急というのはそういう人を抱え込まざるをえない面があるので、長期入院の患者がどうしても残っている。また、救命救急センターという性格上、どうしても急性期─急性期の連携も一定比率ある。

それから、精神疾患が三次救急には多い。こういう患者を急性期医療の病床に転院させないといけないので、大阪には単独型の救命センターというものが複数あるが、救命センター単独で在宅復帰率を達成するのは難しいのではないか。

そういう問題が若干残っているが、高度急性期としては、地域包括ケア病棟と連携を今後とらないと、とてもやっていけないと思う。

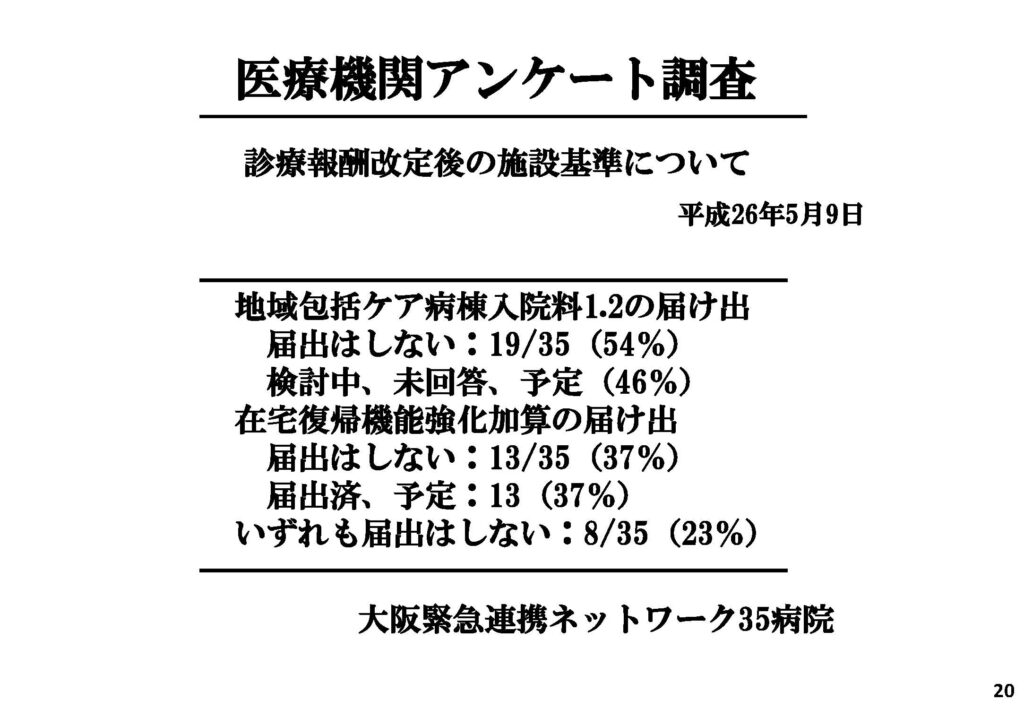

図9 は、大阪緊急連携ネットワークに加わっている35 病院に診療報酬改定後の届出についてアンケートを実施した結果である。

地域包括ケア病棟入院料1、2 の届け出をしますか、在宅復帰機能強化加算の届け出はどうですかと聞いたが、半数はまだ届け出をしないということで、それぞれの病院はペンディングというか悩んでおられるようだ。ですが、私どもが連携をとるためには、選択をしていただく必要があるし、地域で持ち寄って考えないといけないと思う。

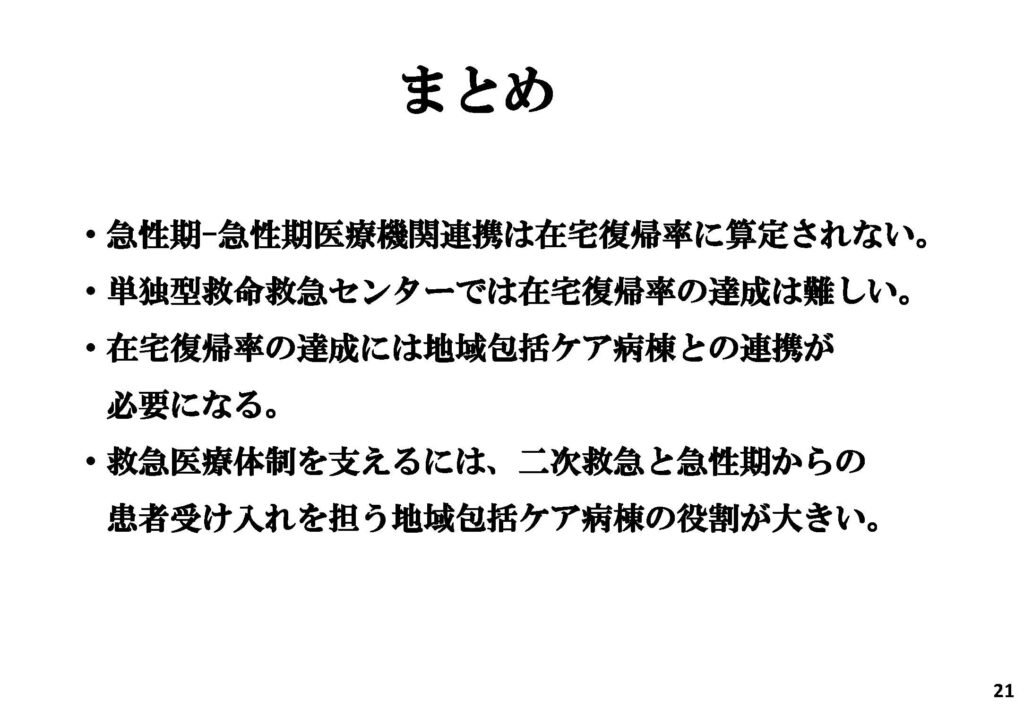

救急に携わっている立場として、急性期─急性期医療機関連携が在宅復帰率に算定されないとすれば、その部分がデメリットになる。つまり、救命救急センター単独では在宅復帰率のクリアが難しい。

しかし、救急医療体制そのものを支えていくためには、二次救急機能、受け皿という機能、在宅に帰す機能、それらを持った地域包括ケア病棟との連携は必須で、その役割は非常に大きいと考えている。

地域密着型小規模病院の立場から

日本慢性期医療協会副会長、池端病院理事長

池端幸彦

私のところは1病棟しかない小病院で、もちろん病棟単位では地域包括ケア病棟はとれず、入院医療管理料として病床単位で取れないかと模索している。その苦悩を含めてお話ししたい。

福井県は日本のへそと呼ばれて、福島や福岡とよく間違われる。京都の隣というとびっくりされる。福井は、幸福度日本一とある学者さんが言われたが、住んでいる人は誰もそうは思っていないという県である。その県の小さな病院での地域包括的医療戦略ということについて今日は話したい。

私の地域で行っている在宅医療は、直線距離で10キロ以上、道のりでいうと15 キロから20 キロの場所まで行っている。スキー場も行くし海も行くと、そういうエリアにある。

30 床の病院で、外来は1日約70 名、入院は約30名で稼働率は95%以上。平均在院日数は医療療養が65 日。介護療養は240 日。いろいろな在宅サービスは一通り持っている。保育園も持っているため、保育園の理事長も務めている。

そんな小さな病院だが、職員は、いろいろな事業を行っているため常勤が120 名、医師の常勤は3 名、特徴としてはケアマネジャーが120 名中23 名いること。実際にケアマネジャーとして働いているのは9 名だが、ケアマネを持つと介護が非常によくわかるので、ケアマネを持っている職員の給料は少し手当を付けている。PTが14 名、管理栄養士が4 名、栄養士は9 名。要するに「動くこと」「食べること」を中心にケアを考えている。

収入はどうかというと21 年から23 年はまあまあであったが、24 年はちょっと落ちている。その理由として薬剤を院外処方にしたことが影響している。25 年度は人件費も上がって伸び悩み、院外処方にしたために見かけの外来収入がすとんと落ちた。在宅系は増えていて通所系は横ばいか少し減り気味。どうしても何とか増収をはかりたいのは施設系だが、施設系は病床過剰地域で増床が出来ず伸び悩んでいる。病棟の収入増を図るには回転率を上げるしかないだろうということを考えた矢先に、この地域包括ケア病棟が出てきた。

当院の新入院患者は、6 ~ 7 割が在宅からである。退院はというと、6 割ぐらいは在宅へ帰して、死亡退院が17%。医療療養病床の在宅復帰率の対象は1 カ月以上入院となっているため該当しないが、1 カ月以内での入院患者を含めた在宅復帰率は89%。ときどき入院、殆ど在宅という機能を狙っている。

この地域包括ケア病棟の役割は何かと言えば、急性期から受け、そして在宅へ帰す。在宅からの二次救急を受けるということ。そうであれば、当院で担ってきたこれまでの機能がそのまま地域包括ケア病棟と言えるのではないか、と思いながらいろいろ苦労しているところだ。

図12 は厚労省が出したものをアレンジした。在宅復帰率は急性期が75%で、地域包括ケアが70%、医療療養の在宅復帰機能強化加算が50%。急性期から在宅復帰とみなされる病棟に患者が送られてくるが、じゃあどういう患者さんが送られてくるかというと、自宅へ帰れない人が送られてくる。

つまり、加算をとったら急性期からどんどん患者がくるから安心と思うと大間違いで、その患者を在宅に帰すのは非常に難しい。今、当院に急性期からどんどん患者さん送られてこようとしているが、これを受け続けたらすぐにいっぱいになり帰せない。こういう現実的な問題がある。直接家に帰れない患者さんが送られてくるという現実もあることを考えないといけない。すなわち地域包括ケア病棟を運営していくには、在宅支援をいかに自分たちが努力してすすめないといけないかということだ。

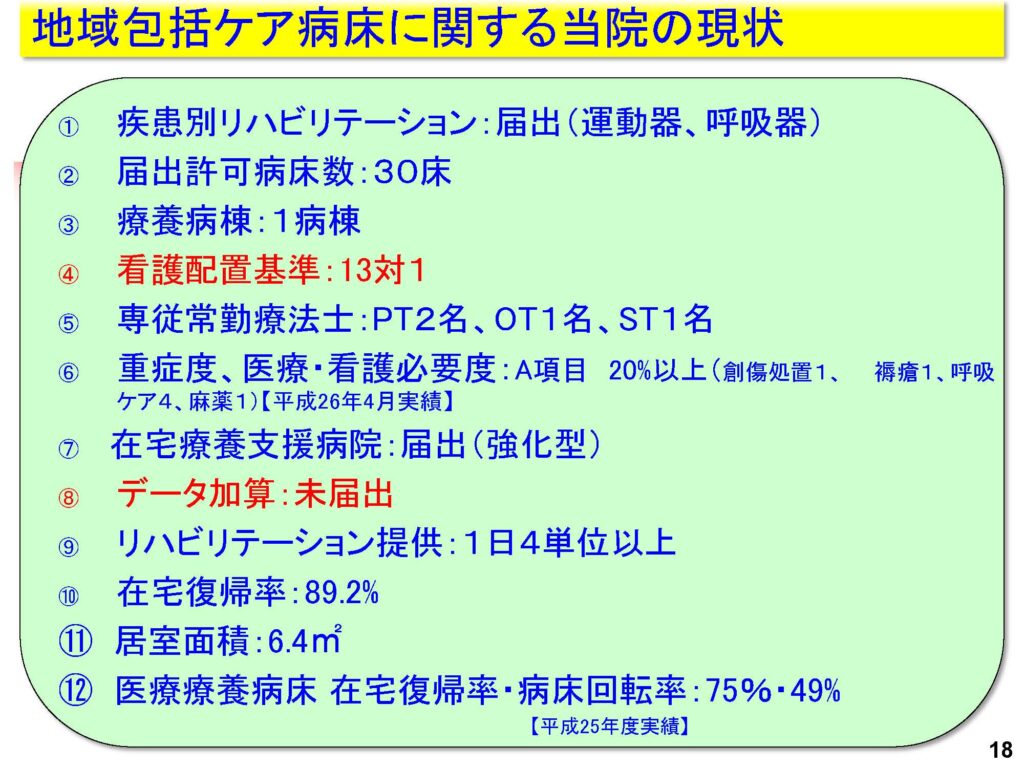

地域包括ケア病棟の施設基準で当院がクリアできていないのが、看護配置13:1とデータ加算。在宅復帰率で言えば、地域包括ケア病棟を病棟単位で取るとクリアできないため、在宅復帰機能強化型療養病床を置きながら病床単位である程度取るしかないと考えている。今年度、当法人としてのテーマは「地域包括ケア推進元年」。

地域包括ケア病床に関する当院の現状としては、リハビリは運動器、呼吸器を揃えている。届け出病床は30 床、看護配置基準は現在15:1。専従療法士がPT 2 名、OT1 名、ST1 名。これは十分クリアできる。重症度は意外にクリアできて、今のところ4 月では15%ぐらい。在宅療養支援病院は届け出済み。しかし、データ加算を届けていない。診療加算もできていない。リハビリテーションは4 単位取れている。在宅復帰率は89.2%、医療療養病床の在宅復帰率は1 カ月以上入院に限ると67%、病床回転数は49%。

課題としては看護配置基準、データ加算。もう一つ大事なのは算定期間60 日。これを過ぎると医療区分1 の一番低い点数になってしまう。従って、地域包括ケア病棟は60 日で回さなければいけないということになる。そのために、在宅復帰機能強化加算の療養病床を残して、地域包括ケア病床を何床とれるかを今試算中。4 床から6 床ぐらいが地域包括ケア病床として回せるかなと考えている。

こういったことを検討するために、院内に地域包括ケア推進室を院長直属として新設した。そして院内で最も優秀な管理者の1人を抜擢。看護師で病棟、訪問看護ステーション、デイケア、居宅介護支援事業所等を経験、主任ケアマネを持っていて地域包括ケアセンターの管理者も務めたことがある人間を配置した。地域連携室も含めて、事務方の医療・介護請求のプロも入れて4 人。この推進室で毎週月曜日に会議を開催し、この地域包括ケア病床をとるための問題点の解決とこれから何が必要かを考えている。

もう一つはリハビリ体制の再編。リハビリスタッフは14 名いるが、現在は各事業所に配属しているのを統括して、つねにリハビリがどういう状態にあるか、在宅リハと通所リハと病棟リハが常に連携をとって、一人の患者さんをどこにいても見ていけるようにする。

これまでの法人内の取り組みとしては、まず法人内研修会として「平成26 年度診療報酬改定の概要と地域包括ケア」と題した講演を2 時間かけて私が話をした。そして毎週、地域包括ケア推進室会議を行い、なんとか前段として診療録管理体制加算を取れそうな感じになってきた。

またデータ加算取得のための情報収集として、厚労省のデータ加算研修会にも参加。そして今後のためにどうしたらいいか。病棟だけの問題ではなく在宅に帰すということまで含めて考えれば、通所、訪問を含め全部の部署をもう一度見直して、患者がどう動いているか、法人内のデータを取り始めている。

そのデータを解析して自分の弱点をつかみ、強みを生かしていく。地域包括ケア病床を取るということは、病院全体の機構改革だと感じ始めている。そしてリハ職がそこにどう入っていくか。訪問、通所にリハのしっかりした人間を配置して、そのマネジメントをする。いかに早く在宅へ帰すか、そして帰した人の在宅での生活をいかに支えていくか、ということを考えていきたい。

もう一つの課題は、私の地域では看護職が少なく、非常に苦労している点である。そこで人材確保ももう一回真剣に取り組もうということで、推進室が中心になって、看護師を集め始めたところ今月3 名入り、なんとか13:1 をクリアできそうになってきた。一生懸命やると神様も見てくれるのかなと感じている。

でも、やはり退職もあり、今月は3 名入って一人が辞める。ある年齢になって子育ても終わり、そんなに頑張りたくないと辞めていく人もいる。

当院はこういう状況だが、在宅療養支援病院とか地域包括ケア病床とかを中心に、地域連携を図りながら取り組んでいきたい。

これは4年半ほど前の読売新聞の記事。まだ全国的にも、療養病床で在宅医療をやるのが珍しいと言われた時代だった。この時代から見れば、今、隔世の感がある。そしてこれからの医療介護連携は、治療的医療も必要だが、生活的医療とか癒やしの医療が中心になってくると同時に、介護職にも医療的なマインドをどう根付かせていくか。医者だけががんばってもだめだし、介護職だけががんばってもだめ。連携ではなく、一緒に考えていくことが大事だと思う。

医者も生活的視点を考える医者にならなければいけないし、そのためには医療と介護の融合という意識を持つこと。リンケージからインテグレーション、医療と介護の統合、規範的統合、実践的統合、認証的統合と言われているが、こういう考え方をもって、中心に患者さんをおくことが、地域包括ケアに求められているのではないか。

最後に、科学誌『Science』に掲載された「Happy People Live Longer」という論文を紹介したい。幸せな人ばかりのグループ、不幸な人ばかりのグループを比べ、どちらが長生きするかをみたら、幸せな人ばかり集めた方が数年長生きしたというデータが、この『Science』の巻頭に載った。幸せな人は長生きをする。でも長生きをする人が幸せとは限らない。この意味を充分噛みしめながら、病棟を運営できたらと思う。

7:1、亜急性期病床、障害者病棟、医療療養、介護療養等をもつ総合的中規模病院の立場から

地域包括ケア病棟協会会長、日本慢性期医療協会理事、芳珠記念病院理事長

仲井培雄

当院がある能美市は金沢の南にあり人口は約5 万人。豊かな自然があり昔の豪族の日本海側最大の前方後円墳がある。グローバルニッチの企業、大学院大学、森元首相や国民栄誉賞のゴジラ松井の出身地でもある。住みよいまちということで、住みよさランキングで高いポイントをもらっている。ただし、例に漏れず少子高齢化は進んでいる。

当院の概要は、予防医療介護複合体を作っており、その中核が芳珠記念病院。老健施設、小規模多機能、訪問看護、訪問リハビリも運営している。さらに、賃貸と福祉対応事業所、となりに市の健康センターがある。当院の発祥の地の小松市ではグループホームも運営している。「仲よく楽しく人と社会を健康に」というのを共通理念にしている。

当院の二次医療圏および近接する医療圏については、小松市、白山市にERに近い機能を有する公的医療機関が二つある。その他に特徴ある診療機能の中小病院があり、回復期リハ病棟は飽和状態、DPCも1 病院をのぞいてほとんど全部がとっている。高度医療は中央圏の大学病院や県立中央病院と連携している。

当院の特徴はまじめなケアミックス病院で、高度急性期はそこそこの実績がある。ただ、このそこそこの実績がボリュームゾーンで地域No.1を取れない証であり、課題である。いろんな施設を併設しているし、生い立ちの頃から準公的病院としての機能を果たしてきている。能美市に北陸先端科学技術大学院大学を誘致するときには、当院が医療を担うことで実現した経緯もある。また、いろんな科を標榜しており、ほぼ自治体病院のような体裁をなしているが、財務基盤は実際のところ脆弱である。運営は苦しいが、国の財政もわかるし、我々も社会保障を担う者として、真摯な態度で臨まないといけないと思う。

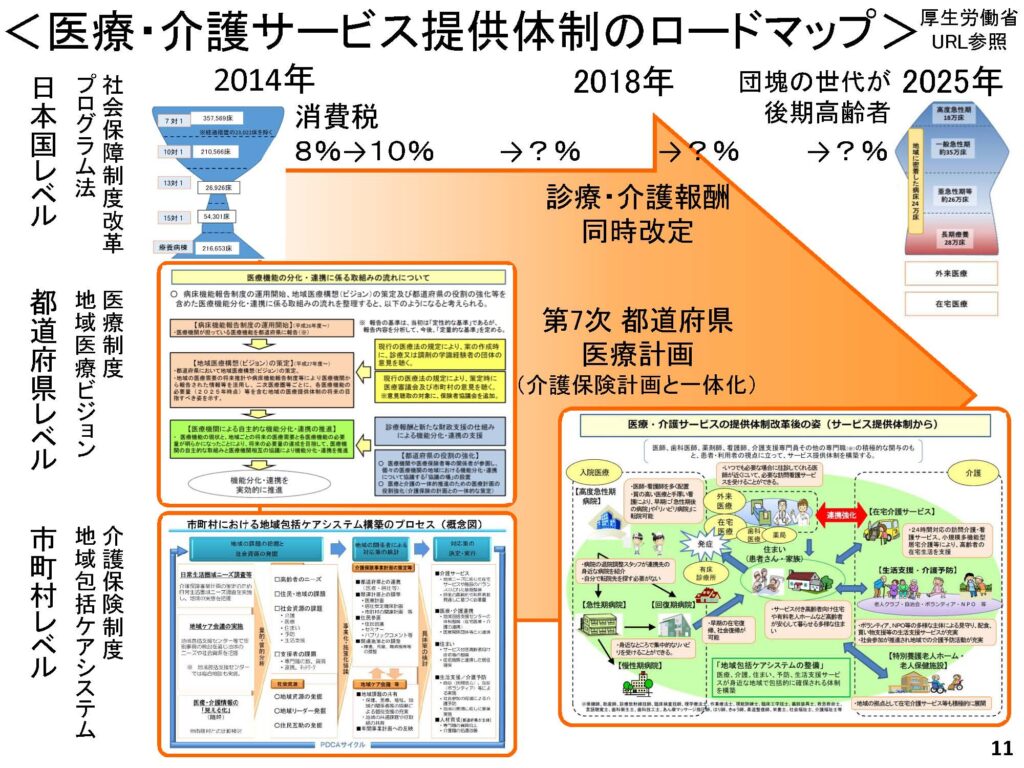

いろんなお話を総合するとこのようなロードマップのなるのかなと思って作ってみた(図17)。一番上が日本の国レベル。それでいくと2014 年から2025 年にかけて型を変えていく。その間に消費税はたぶん上がっていくだろうし、診療報酬、介護報酬も改定されていく。都道府県レベルでは地域医療ビジョン。そこに第7 次の医療計画、市町村レベルでは地域包括ケアシステム。これで理想的なサービス提供体制を作っていくという図。マクロからミクロまでまとめてみたが、

こういう形の中で、我々はどういうことをしていけばよいかということを考えてみたい。

私は三つの立場で考えてみることにした。まずは、国民としてよき医療人としてなすべきことを考えた。政府と医療提供者と国民の信頼関係が基本だと謳われているし、財源の確保と医療の効率化で皆保険の維持を目指す。これは誰もがそう思っているはずだ。

ただ1000 兆円を超える国債・公債があり、先送りしないためにどうするかというところで、今回の改定の重点課題である、機能分化と連携の強化、在宅医療の充実といったところと、構造的な制度改革が出てくると思う。「ときどき入院、ほぼ在宅」を達成するために、いろんな立場でいろんなことを考えなければならないのが、今の日本だろう。

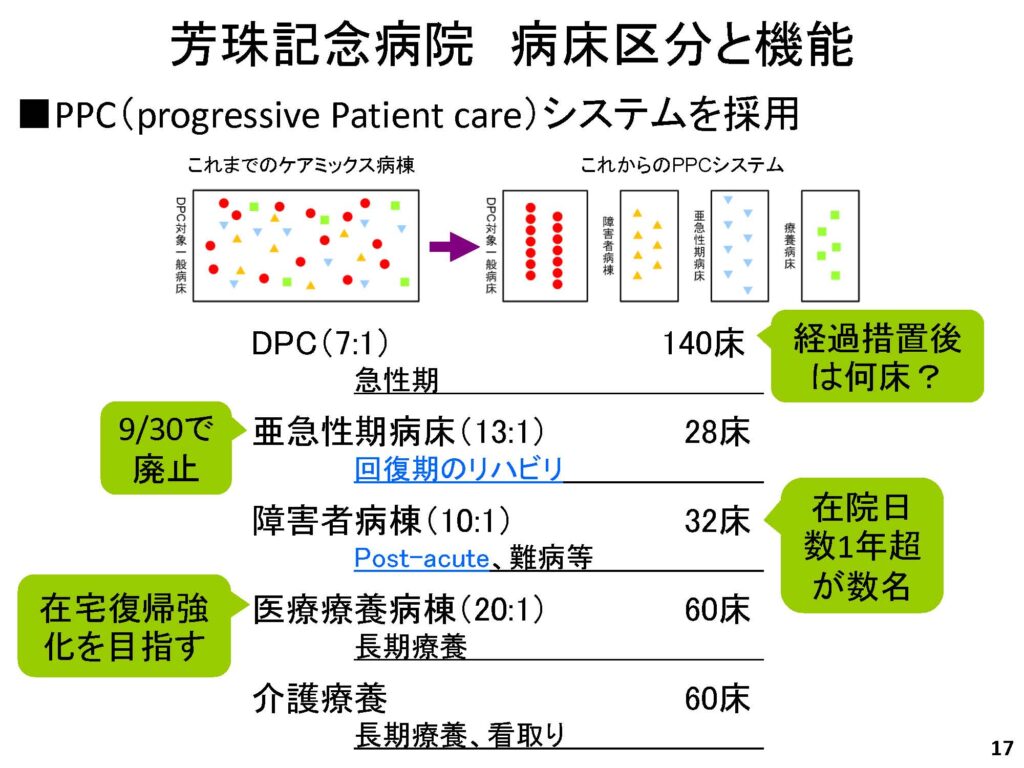

次に、私は経営者でもあるので、その立場からの話をしたい。当院の病床構成も以前は、ワイングラス型。DPCの病床の中で、いろんな患者さんが混じって大変困ったので、病床を分けて、亜急性期病床を回復期リハビリと同じような機能として使い、障害者病棟にはポストアキュートと難病などの患者さんが入院している。さらに医療療養と介護療養がある。

現状の課題は、DPC 7:1 病床は経過措置後に何床維持できるか、亜急性期は今年の9 月末で廃止後どうするか、障害者病棟の在院日数1 年超患者にどう対応するか。医療療養はどうやって在宅復帰強化型を届け出るか、である。当院は傾斜地にあるため地下病棟があり、増改築も加わって非常に複雑な形をしている。一つとして同じ構造の病棟がなく、少ない病床数の病棟もあるため、看護師さんの配置効率が非常に悪く、移動時間もかかる。とにかく無駄が多い。

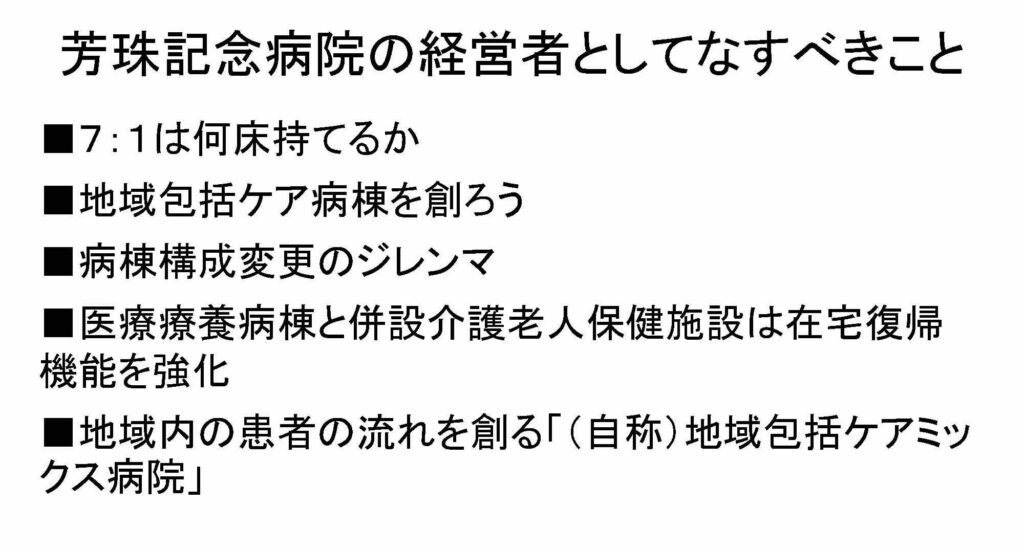

経営者としてなすべきことを5 つ考えてみた(図19)。7:1 については4 月の重症度、医療・看護必要度を満たした実患者数は、延べ数で459 人。これでいくと、7:1 の限界ベッド数は102 床。在宅復帰率は79%でクリアしているため、現在の140 床から128床にすれば、病床利用率80%でなんとかなりそう。あとはリハビリを充実させ、超早期からリハビリを始める。そしてADL維持向上等体制加算も届ける。HCUも考えてみたが、これはかなりハードルが高い。

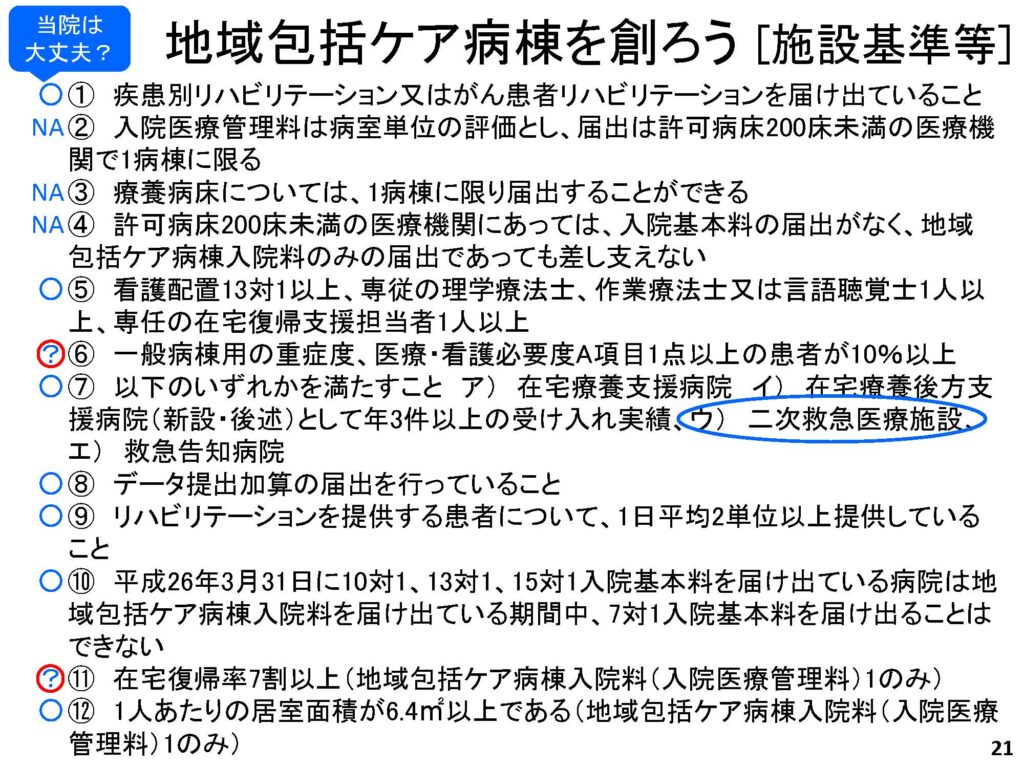

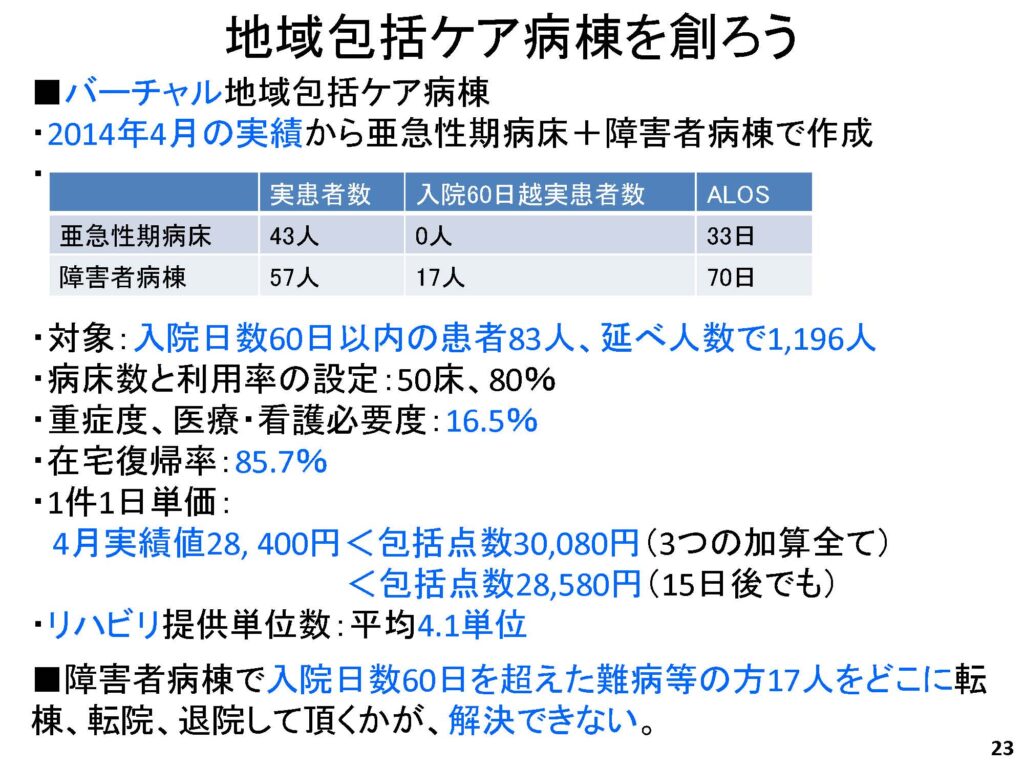

「地域包括ケア病棟を創ろう」と思い、いろんな要件を全部クリアできるかどうかを考えてみた(図20)。クエスチョンマークの赤丸はシミュレーションをすることになった。

そこで先ほどの亜急性期病棟と障害者病棟のポストアキュートの部分を合わせて地域包括ケア病棟に変更することを考えている。これまでとの一番の違いは入院基本料と在宅復帰率が厳しくなったのと、重症度、医療・看護の必要度が一定の割合で要求されること、それからリハビリがほぼ全て包括されたことだ。

4 月の実績からバーチャル地域包括ケア病棟を作ってみた(図21)。実患者数は100 人で、そのうち入院日数が60 日を超えている方が17人。対象は60 日以内の方、実患者数で83 人、述べ数で1196 人。仮に50 床の病棟で80%の稼働率で考えると、重症度、医療・看護必要度16.5%、在宅復帰率は85.7%。1件1 日単価は、3 つの加算を全てとった場合の地域包括ケア病棟入院基本料Ⅰの方が実績値よりも高かったのでちょっとびっくりした。

それとリハビリ提供単位数は4.1 単位。障害者病棟に入院中の60 日を超えた難病などの患者17人をどこに移すかということが非常にネックになり、解決策がみつからない。

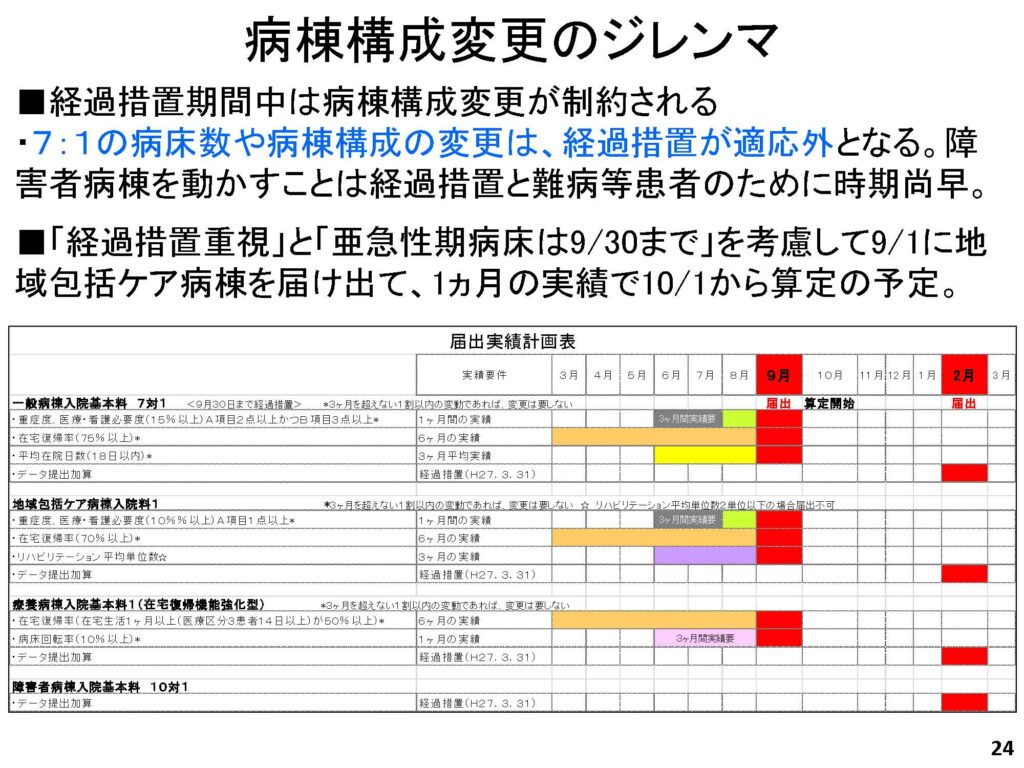

もう一つ、病棟構成変更のジレンマがある。先ほどいったように。当院は非常に複雑な構造のため、本来ならこれを機に、病棟構成を一気に解決して整備したい。ところが、7:1 の病床数や病棟構成の変更は経過措置が適応外になる。そのため障害者病棟を動かすことも難しい。考えた結果、経過措置重視ということと、亜急性が9 月30 日までということで、9 月1 日から実績を取り10 月1日から地域包括ケア病棟を届け出する。そうするとこれだけのオペレーションをしなければならない。

地域包括ケア病棟を取った後は、DPCから退院したポストアキュート患者は、主に地域包括ケア病棟に移ることになる。7:1 の12 床を転換することで、DPCと亜急性期で構成される40 床の病床を地域包括ケア病棟にする。この病棟変更だけで収入は7千万減ることになる。看護師やリハビリ療法士の数は訪問看護、訪問リハビリに廻すことで多少減らすことができても、利益はマイナスになる。稼働率を上げればもう少し戻るだろうが、かなり厳しい。DPCの病床を減らすとこうなるということがわかった。

今後、病棟あたりの効率化を図らなければいけないので、できれば1年かけてそのムダ取りを徹底的に行い、地域連携を加速させていきたい。この間がなかなか厳しいが、なんとか歯を食いしばってがんばっていきたい。医療療養病棟は、在宅復帰率が昨年末まで50%に近かったのだが、突然下がったので改善策を練っている。併設の老健は夏までには在宅復帰強化加算を取れる見込みで進めている。

今までの当院の医療体制は、高度急性期がそこそこあり、重症患者も多かったので、在宅の医療・介護を十分に行ってこなかった。グループの中でもあまり力を入れていない面があった。しかし、これから高度急性期の病床は徐々に減っていかざるを得ないと思う。

急性期、回復期、慢性期がどういうふうに伸びるかわからないが、在宅医療・介護はぐんと伸びるだろうと思っている。その中で高度というと、がん診療連携推進病院をとっているのでその分野とか、2 次救急、そして在宅復帰機能を強化していく。これを自称地域包括ケアミックス病院と呼び、「急性期から在宅への後方支援まで、総合力と団結力で地域の生涯の健康を支える病院」と定義した。

池端先生と同じで、私も連携を司る部門が必要だと思い、院内の患者の流れの進捗管理と、院外と強力に連携するシステムを構築しないととんでもないことになると感じた。やはり院長直属のところに、地域連携・医療福祉相談・入退院調整・継続看護、これらを一つにまとめた部門を立ち上げることを現在検討している。

この自称地域包括ケアミックス病院は、武久会長の言われる在宅療養後方支援病院と非常に似ている。志は一つだと思う。

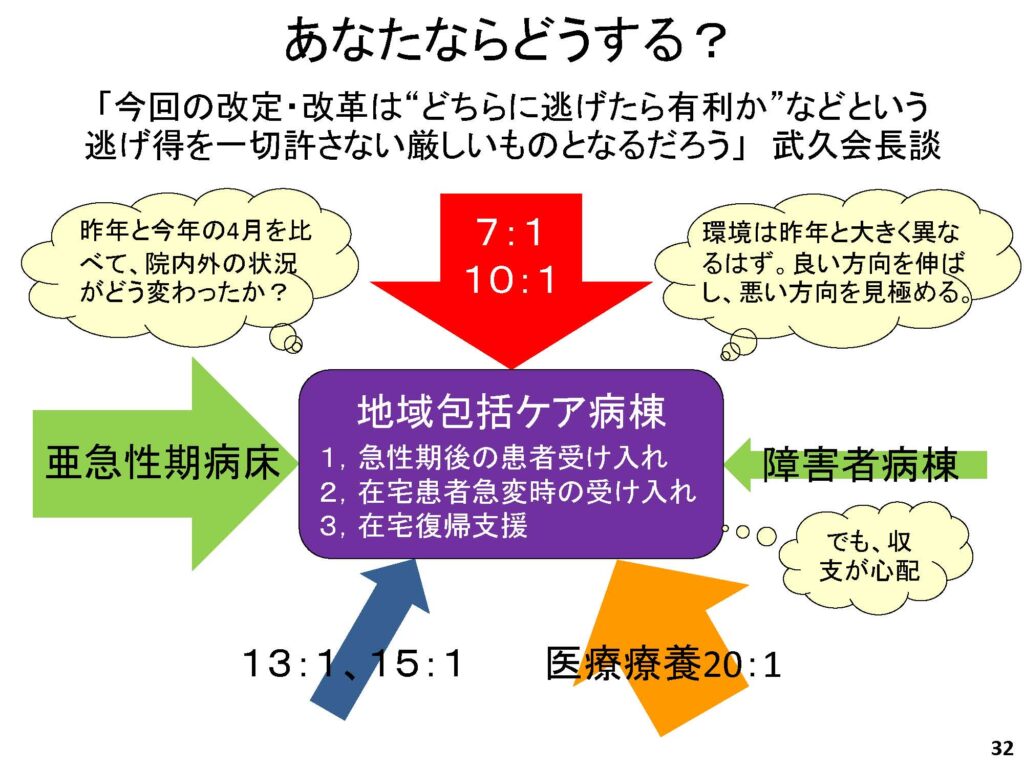

地域包括ケア病棟にどこから移るかを考えれば、7:1、10:1 からデチューンして地域包括ケア病棟になるところ、亜急性とか障害者病棟からスライドするところ、医療療養からアップグレードするところ。あるいは回復期リハから移るところもあるかもしれない。苦しいのはデチューンだ。あえてダウングレードと言わないが、デチューンの場合は、人員の過剰が一番の心配事だろうと思う。

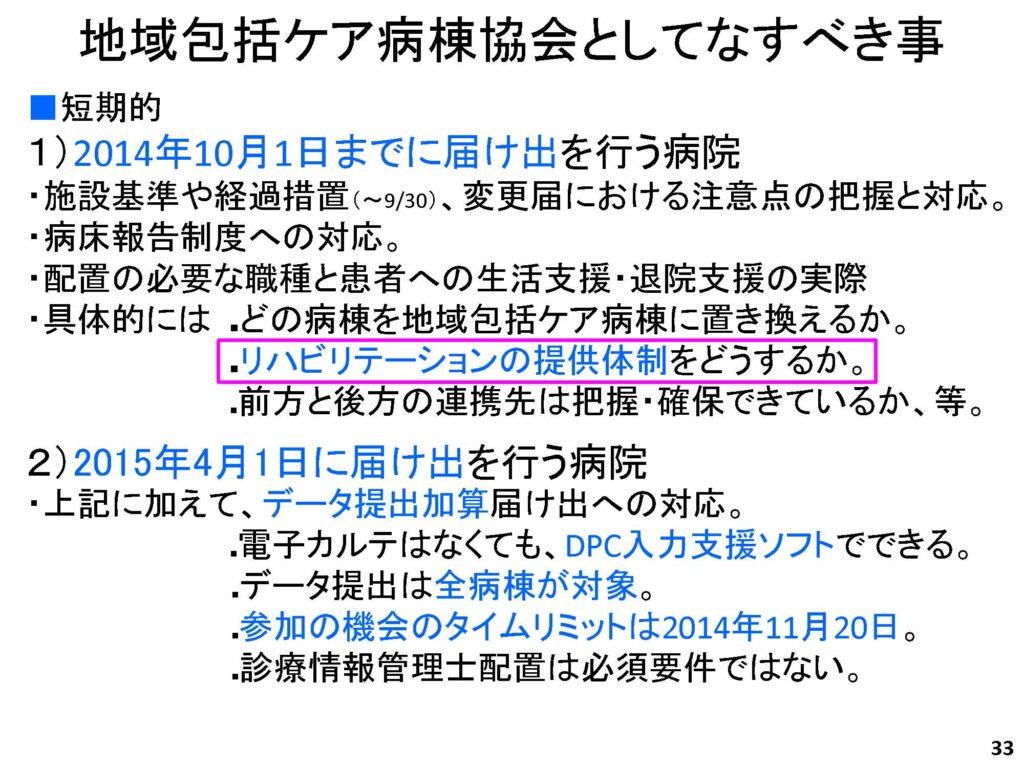

来年4 月に届け出をされる方は、データ提出加算を届けている必要がある。電子カルテはなくてもDPC入力支援ソフトでできるが、全病棟が対象になるし、参加の機会のタイムリミットは今年の11 月20 日だ。それを過ぎると来年の4 月1 日に届け出ることはできなくなる。診療情報管理士の配置は必須条件ではないが、診療情報管理はしなければいけない。

リハビリテーションの提供について計算してみた。地域包括ケア病棟1と看護配置加算で2708 点。亜急性期2 の入院基本料は13:1 夜勤72 時間プラスリハビリ提供体制加算を足すと2015 点。この差が693点になる。これを運動器リハビリの1 と2 の平均点175 で割ると4.0。リハビリは4 単位なら持ち出しにならないということだ。うちの病院はバーチャルの病棟でやると4.1 だったので、医療課長の宇都宮先生の計算はずばりだと思う。

疾患別リハビリ一辺倒では、患者さんにとって当院に入院している恩恵は少ない。画一的な1 日2 単位以上の機能回復リハビリよりも、生活回復リハビリが大切ではないか。時間にも単位数にも場所にもとらわれない、そういうリハビリが今後要求されてくる。例えば集団リハとか個別の20 分未満のリハビリ。排泄や食事に20 分も30 分もかける必要はない。5 分間くらいリハビリの人が教えてあげれば、とてもよくなることがある。

このようなリハビリをPOCリハビリと呼んでいる。POCT(Point Of Care;ポイントオブケアテスト)からヒントを得た。インフルエンザとか妊娠反応とか、患者さんに検査の必要性が生じた時に、被験者がいるその場や傍らで行う調査であり、速やかに結果が得られ、被験者自身に結果が見えるという利点がある。そういう概念のリハビリができればよいのではないか。

リハビリ療法士の実績評価は稼働率から今後はFIMの利得になるだろうし、日本慢性期医療協会が提唱している総合リハビリ療法士はこういう場面で、非常に活躍できるのではないか、さらに効率化を加速させるのではないかと思っている。

来年4 月に届け出をされる方は、データ提出加算を届けている必要がある。電子カルテはなくてもDPC入力支援ソフトでできるが、全病棟が対象になるし、参加の機会のタイムリミットは今年の11 月20 日だ。それを過ぎると来年の4 月1 日に届け出ることはできなくなる。診療情報管理士の配置は必須条件ではないが、診療情報管理はしなければいけない。

リハビリテーションの提供について計算してみた。地域包括ケア病棟1と看護配置加算で2708 点。亜急性期2 の入院基本料は13:1 夜勤72 時間プラスリハビリ提供体制加算を足すと2015 点。この差が693点になる。これを運動器リハビリの1 と2 の平均点175 で割ると4.0。リハビリは4 単位なら持ち出しにならないということだ。うちの病院はバーチャルの病棟でやると4.1 だったので、医療課長の宇都宮先生の計算はずばりだと思う。

疾患別リハビリ一辺倒では、患者さんにとって当院に入院している恩恵は少ない。画一的な1 日2 単位以上の機能回復リハビリよりも、生活回復リハビリが大切ではないか。時間にも単位数にも場所にもとらわれない、そういうリハビリが今後要求されてくる。例えば集団リハとか個別の20 分未満のリハビリ。排泄や食事に20 分も30 分もかける必要はない。5 分間くらいリハビリの人が教えてあげれば、とてもよくなることがある。

このようなリハビリをPOCリハビリと呼んでいる。POCT(Point Of Care;ポイントオブケアテスト)からヒントを得た。インフルエンザとか妊娠反応とか、患者さんに検査の必要性が生じた時に、被験者がいるその場や傍らで行う調査であり、速やかに結果が得られ、被験者自身に結果が見えるという利点がある。そういう概念のリハビリができればよいのではないか。

リハビリ療法士の実績評価は稼働率から今後はFIMの利得になるだろうし、日本慢性期医療協会が提唱している総合リハビリ療法士はこういう場面で、非常に活躍できるのではないか、さらに効率化を加速させるのではないかと思っている。

シンポジウム

座長:小山秀夫 (兵庫県立大学大学院教授)

小山秀夫(座長):4名の先生方のプレゼンテーションをお聞きしましたが、仲井先生も池端先生もたぶん、皆様から恨まれない。両方ともほとんど儲かっていない。真面目にやり過ぎているというか。

完全に綱渡りで踏ん張る病院は、地域包括ケア病棟か在宅復帰機能強化型の療養病床か、在宅復帰型の老健をリストアップしている。これらをとらなければ患者は来ない。ぼんやりとしているわけにはいかない。

宇都宮課長が老健課長をされていた時に、老健施設の在宅復帰率を30%から50%にあげたが、在宅復帰型の老健には12%しかならなかった。今回は慌てて、3 割ぐらいがとるのではないか。普通の老健施設へ紹介しても在宅復帰率75%が取れないわけだから、在宅復帰型にならないと誰も紹介してくれなくなる。これはすごい大変なことになるはずだから、そこをよく考えてもらわなければならない。

取るか取らないかを点数を見て考えるなどと言うのは、紹介されなくなるという恐怖感がないのだろうか。今回の地域包括ケア病棟はとてもよい仕組みだが、よほど真面目にマネジメントしないと転んで怪我をすることになる。

ですから、院長直属の運営部署を作り、毎月会議を行い、有能な病棟ナースと、在宅のナースと、命がけで働くMSWが必要。MSWで優秀なのがいない、訪問看護をやらせたら命がけでやるみたいなナースがいないというところは難しい。

7:1 のところが地域包括ケア病棟の取得を考える場合、今、運営している7:1 の状況によって違ってくる。7:1 で入院単価が5 万5 千円、病床利用率が85%、在院日数が10 日間ぐらいなら7:1のままでよい。しかし、今の条件より低いところは考えた方がよい。7:1 を取っていても、4 万2 千円の入院単価では療養病床と同じ。7:1 の入院基本料は1591 点だから、入院して寝ているだけでも2 万円以上になる。つまり4 万円台というのは、あまり大したことをやっていない。

スーパー7:1 の例をあげれば、平均在院日数10日間で、入院単価7 万円以上で、病床利用率94%という病院もある。仲井先生のお話はよいのだが、仲井先生の病院は病床利用率80%をなんとかしなければならない。診療報酬は、病床稼働率が9 割を超えないと収益がでない仕組みになっている。

そうであるのに日本中の一般病床の平均稼働率は約80%、しかも毎年下がっている。公立病院の7:1を取っている中で、稼働率が一番低い病床は62.3%。年間に9 億の赤字を出しても平気でいることに驚いてしまう。

武久:宇都宮課長に、他の3人が発表したことに対するご意見を伺ってほしい。

小山:3人の発表はあまりにもかわいそう過ぎましたね。宇都宮課長、いかがですか。

宇都宮:実際、今回の改定では、いろいろな所で変更、見直しをした。急性期、慢性期、いろいろあると思うが、それぞれの地域でそれぞれの先生方が今後に向けていろいろ考えておられるという、それは非常に心強く感じた。

多分、我々が考えている以上に地域の中での役割の違いだとか、どういうことを目指すとか、ぜひ各地域での成功事例などをご報告いただければありがたい。

小山:仲井先生、宇都宮課長に聞いておきたいことはありますか。

仲井:7:1からデチューンした場合には、いろんな所に人員を回さなければならなくなるが、自院とか系列で回すのはもちろんだが、可能であれば地域内で要望があったときに人を出せるようになればよいと思う。そうするとお互いwin-win になるかなと思うが、地域医療ビジョンの中で考えることは可能だろうか。

宇都宮:地域に出すという意味はどういうことか。

仲井:例えば地域の中の他の病院に出すということ。

宇都宮:それは当然あると思う。ただ私は、地域医療ビジョンの担当ではないので、「地域医療ビジョンの中で」と言われると困るが。

これからのあり方として一体改革の中でも、病院完結型から地域完結型へというお話もあるので、それぞれの地域で医療機関の役割分担を自分たちで考えていきながら、その中で職員をどうするかということも、十分有り得ると思う。

関連するのかどうかわからないが、私が知っているある地域の病院2つが、川を挟んで同じような役割を担っていたというか競争していた。このままでは共倒れになりそうだということで両者の病院が話し合って、片方の病院が自院の透析機能を全部、川の反対側の病院に渡した。透析の収入が年間何千万、それを全部向こうに渡し、減った分は急性期を受け持つことによって賄うと。役割分担をして両者、共存共栄みたいになっているケースも聞いている。そういうことが今後はあちらこちらで出てくる可能性があるのではないか。

小山:池端先生からのご質問はありますか。

池端:マニアックな話ですが、在宅復帰に関しては、私自身が療養病床を持ちながら在宅をずっと行ってきた。10 年前は何をやっているんだって非常に門外漢の感じだったのが、そういうことが今生きてきたなと思う。

ただ、医療療養の在宅復帰機能強化型は、1 カ月以上入院していないと算定対象にならないため、現場の状況とずれがある。そのあたりを今後見直してもらえないかと感じている。

療養病床でも、大半は1 カ月以内に帰している、がんばっているところが多い。肺炎でも、2 週間の入院で帰している事が多い。

武久:医療療養の在宅復帰型を1ヶ月以内も認めると、地域包括ケア病棟から在宅強化型の療養に移し、2 日か3日の入院で在宅復帰をさせるというところがでてくるかもしれない。だから1 カ月以上にしているのだと思う。地域包括ケア病棟が自分のところの在宅復帰型の医療療養にちょっと入院させて、そこから在宅に帰せばクリアできるというのでは本来の目的と異なってくる。そういう意味もあって1ヶ月以上ということになったのではないか。

池端:もう一点は地域包括ケア病棟を病棟全体で取ろうと思うとどうしてもひっかかる点が、60 日以上の入院になると区分1、ADL1の算定となってしまいペナルティ的な点数設定になってしまうことである。同じ患者が医療療養に入院すれば、医療区分2、3 がクリアできる。そこがなかなか厳しい。小病院ながら、どうしても地域包括ケア病床と療養病床の両方を持たなくてはいけなくなるかなというところを今後どう考えていくのか悩んでいる。

武久:質問ではないが、主治医機能の評価ということで、地域包括診療料ができた。これは主治医機能というのは9 時5 時の主治医じゃないよと。要するに主治医というからには24 時間365 日患者が調子悪くなったら診るというマインドが底辺にあるのだろうと思う。地域包括ケア病棟もそういう意味では、救急を診るということを医療側の責務として打ち出されたと思い、うちの病院は療養病床で、こてこての慢性期病院なのだが、救急指定を取った。徳島県で申請したら、普通は指定まで3 カ月か4 カ月かかるのを2 週間で認可してくれた。県の担当者が、救急の7割を占めている慢性期の高齢者の軽度・中度の人を診てくれれば大変助かると言ってくれた。

もう1ヶ所、兵庫県の淡路島の病院の救急申請を出したら、兵庫県では当初、「入り口が2 カ所ないし、一般病床もないような病院が救急病院になれるわけがない」とか言われた。そこで、当院が対象とするのは高齢者の軽度・中度の人を専門に診るような救急であって、救急というのは、二つの種類があるだろうと紙に書いて出したら、即座にOKになった。

定光先生が仰ったように、これから軽度・中度の救急の人がどんどん増え、これらの患者が定光先生のところのようなER に行ってしまうと、ER の機能が低下する。そこを地域包括ケア病棟でなんとか受けるように、というメッセージが今改定に込められていると思う。

宇都宮課長はそのへんのマインドはどんなふうにお考えだろうか。

宇都宮:しかし医療の考え方として、もともと治療があり、それに対して人口構造の変化などを考えると、キュアからケアへ変わってきている。支える医療として、医療機関の中で治療する部分にプラスして、そういう機能を持って支えることができる部分もあるのではないかと思う。

しかし患者さんは常に安定しているとは限らない。あるレベルで急変したときに、それじゃあうちは診られませんということではないと思う。特に病院の場合は。

そういう中で、医療機関としてのあり方という話と、もう一つご指摘があったように、救急患者が皆、大病院に行ってしまうとどうなるか。大病院の救急でなくても受け止められるところは受け止めていただくようにお願いしたい。そういうことによって大病院の救急の負担軽減にもなり、ムダが省かれる面も出てくる。普段は支える医療をするが、いざという時には皆がある程度の救急も診られる体制にする。特に先ほど申し上げたように、地域包括ケア病棟には多機能の役割を担ってもらいたい。

定光:今、主治医機能というのを救急領域で担うのは不可能。実際、救命センターとか高度急性期の医師が、傷病者、患者と1:1 の主治医機能はできない。いつでも呼ばれて24 時間365 日、医師は働かなくてはいけない。それでは厳しいから、チームを組むということになる。

しかし、救急を担う地域包括ケア病棟が同じことをできるのかというと、そうではなく、救急患者をそれぞれがどう診ていくか。地域の中で役割分担をしてお互いに連携をしていくしかない。救命センターにはいろんな専門医もいる。人の交流も含めて連携を取らないと一医療機関で救急を受けようというのは難しい。そのエリアの中心に地域包括ケアがあり人も交流するという形をとるのがよいのではないか。

小山:救急の話もそうだが、申請書に書く実績等については、書類を全部整えて、ともかく申請してみること。

リハの実績については2 単位以上と書かれたら、仲井先生が言っているように、4 単位ぐらいまでやること。2 単位しかやらないというような、さもしい根性は捨てること。リハの査定の状況は都道府県によっても違うようだが、日本慢性期医療協会で都道府県支部ができつつあるようなので、各支部と都道府県で調整していくこともこれから必要になってくるだろう。

仲井:宇都宮課長にお聞きしたい。具体的に在宅から受ける急変の患者さんの率は何%ぐらいを想定しているのか。

つまり、病棟の中にサブアキュートとポストアキュートと在宅復帰支援をする方が入るとしたら、その人たちの割合はどのくらいか。仮に、サブアキュートが非常に多くなれば大変だと思う。その割合は大体どのくらいを考えておられるのか教えてほしい。

宇都宮:サブアキュートが多いと大変というのは場合によりけりだと思うが、それぞれの地域の状況や医療機関の状況によっても違うと思う。

小山:回復期リハビリテーションの1 は、患者の紹介があるわけだから、回復期リハビリ1と7:1 を持っているところの地域包括ケア病棟については、考えた方がいい。点数的には回復期リハの1を持っている方が、地域包括ケア病棟をとるよりはちゃんと帰せれば得になる。

地域包括ケア病棟のリハは、必要なだけリハを行うように、と基準に書いてほしかった。2 単位以上と書くと2 単位しか提供しない病院がある。経済的には4単位行っても問題ないのだからきちんとリハをしてほしい。地域包括ケア病棟は、金勘定しか頭にないような病院にはしてほしくない。「ガンガンいくんだ」みたいな人たちに取り組んでほしい。ビクビクすることはない

から。1ヶ月以上が算定基準だから、30 日前で自宅に帰ったのはどうするのかとか、そんな話ばかりされても何も進まない。

宇都宮:地域包括ケア病棟とは関係ないが、「患者の自己負担は、入院した方が安くて在宅に帰した方が高い。その問題はどうするのか」というご質問をいただいている。

これは医療だけではなく介護でもそういう問題がある。難しいのは入院や入所の時に、病気の治療の分と、生活に係る分のお金をどう分けていくのか。慢性期で長期的に入院している人には、生活費的なものの負担を増やすのがよいという議論も行われている。

しかし、それは診療報酬に関する中医協の審議というよりは、社会保障審議会の医療保険部会の話になるので、現段階で「国がどういう方向に行くか」はお答えできる状況にはない。そういうご意見があり、議論の可能性があるということだけは言える。

小山:社会保障審議会の医療部会のホームページを見ると、そこに医療保険の方向性が書かれていて、その中に、医療保険の入院の食事代を全額患者負担にするという検討が載っている。介護保険ではとっくに全額自己負担になっているが、診療報酬では、食事が保険で給付されているわけだから、そのへんの話も今後の課題となるだろう。

本日はこれで終わりにしたい。皆様ありがとうございました。