- TOP

- 活動

- イベント(活動報告)

- 演題発表③

演題発表③

演題発表③

3.RIDLの取り組みについて

池村健(博愛記念病院リハビリテーション部長 理学療法士)

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

RIDL(Rehabilitative Intervention for Daily Living)はPOCリハに類似した形で、よく似た取り組みである。開始は昨年の10月である。その中でも、平成医療福祉グループで特に力を入れている取り組みもあるので、それをどう地域包括ケア病棟の中に落とし込んで実践しているかというところで検討しながら進めているので、そのあたりを含めて発表をする。

当院は徳島市にある。病棟としては、地域包括ケア病棟、回復期リハ病棟、在宅復帰強化の療養型病棟、医療療養病棟、障害者病棟を有しており、全部で210床を有している。併設にケアハウスや、特養、老健、グループホームがあり、大規模な多機能センターという位置づけで地域医療に貢献している。平成医療福祉グループは25の病院と78の施設を有しており、そこでとれるデータを一部ここで紹介する。

医療圏は徳島県の東部医療圏に属している。地域近隣にDPC対象病院、急性期病院、大学病院があり、われわれの病院の役割は大規模多機能センターとして、急性期後またはサブアキュート機能、ポストアキュート機能を中心に早期の在宅復帰を支援することを掲げている。

博愛記念病院リハビリテーション科は療法士が65名おり、PT40名、OT18名、ST7名となっている。そのほかにリハ助手が3名、こちらは集団リハビリテーション等に関わっている。また、事務が7名と、少し多いように感じると思うが、われわれのグループでは療法士の実践したカルテの記入をリハ事務に委任して、われわれは行った内容をボイスレコーダーに吹き込んでおけば、事務がそれをカルテに入力するというシステムをとっており、1分でも2分でも長く臨床で動けるためのシステム作りを行っている。

博愛記念病院の入院元であるが、急性期のポストアキュート機能とサブアキュート機能、その他入院も含まれてくる。

参考までに、当院の回復期リハビリテーション病棟と比べている。対象者の年齢であるが、やはり高齢で重傷な方が多い。このように地域包括ケア病棟、回復期リハビリテーション病棟ともに、Cレベルの方が5割となっており、重症化が進んでいる。

入院時の疾患であるが、地域包括ケア病棟では脳血管疾患、呼吸器疾患、循環器疾患、内科系の疾患が非常に多い。受け入れ先に元の状態になって帰ってもらうことを目指しているので、退院先は在宅施設や自宅に帰ってもらうパターンが多い。

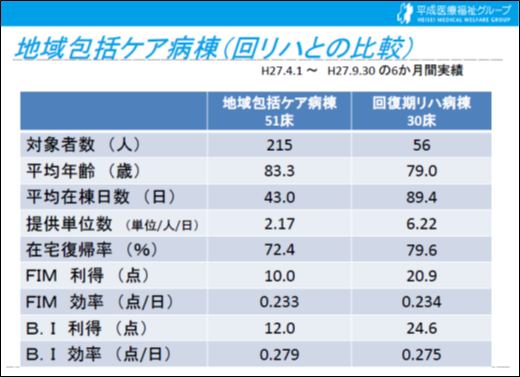

こちらは今年の4月から6カ月間の実績である。入院時の平均年齢が83歳、回復期が79歳である。個別リハ提供単位数は回復期の6.2単位に比べて、地域包括ケアでは2.17単位である。在宅復帰率はこのようになっている。FIMであるが、43日の入院期間が平均在院日数である。FIM利得がそんなに高くないが、1日あたりのFIMの上昇、FIM効率で見ると、回復期リハ病棟と大差がない。

RIDL導入に至った経緯であるが、2単位が制度で位置づけられ、それ以外にいかに効率的に関わっていくかが課題とされていた。ポイントポイントでしっかり入っていく、リハビリテーションの専門家として専門性を持って入っていくというところで、時間を限定しない介入方法をとろうと導入にいたった。

内容は、ADL動作、基本動作、自主練習を促したり、呼吸療法の排痰に関わったりしている。対象者の必要な介入ポイントに優先順位をつけ、その人の担当者かPTもしくはOTが介入して、ポイントポイントで入っていく。スケジュールであるが、深夜のラウンド、深夜のトイレ誘導に介入しているのも当院のポイントである。トイレ、整容、自主訓練の促し。集団リハが、午前はリハビリ助手、午後は療法士による集団リハというシステムである。個別リハ以外の時間も積極的に介入している。

RIDLを開始した10月1日を境に前後6カ月間で162名、134名の入院された方のADLの向上点数を比較した。対象群のほうがやや重傷であった。平均在院日数、FIM利得、FIM効率は、このように点数に優位な改善の差がADLの場面では出ているが、疾患別で精査したわけではないので、もう少し詳しく検証する必要があると考えている。しかし、実際にFIMにおいては差が出た。

このように、私どもは摂食嚥下障害に対するリハ、膀胱直腸障害に対するリハ、ホームワーク、療法士が夜間も入るという24時間介入を実践している。そこを地域包括ケア病棟で、限られた時間内でRIDLの一環として実施していくか、いま課題として進めている。

これまで取り組んだ結果を紹介する。実施したのは、リハ夜勤等に関してはいま7病院くらいが行っている。あと、摂食嚥下障害や膀胱直腸障害に対するリハに関しては、グループ内の療法士の人員がそろっていてある程度実施が可能な病院で行った。

摂食嚥下障害のリハビリテーションに関しては、STだけで5単位、6単位を介入する取り組みだったので、STが多い病院が少ないので、可能な病院で、中枢神経疾患の方をメインに対象とし、30名を対象に実施した。こちらは、地域包括ケア病棟、回復期リハ病棟、一般病棟、療養病棟の入院患者なので、地域包括ケア病棟で行った結果ではない。さらに、理学療法、作業療法で行った単位、実施した介入に関してはこの5~6単位には含めていない。看護師による摂食機能療法もこの時間には含めていない。

実際におこなった内容は、脳血管障害の患者への直接訓練や、このような嚥下関連筋、咳嗽訓練、アイスマッサージも行っている。結果は、嚥下機能が上がり、FIMの食事項目等で向上が見られた。入院当時に経鼻経管栄養という状況で入ってきた方が経口摂取可能になったというデータが出ている。それぞれ介入期間などの検証がもう少し必要だと感じているのと、脳血管障害だけの嚥下障害ではなく、低栄養、フレイル、サルコペニアからくる嚥下障害、認知症から嚥下障害ももちろんあると思う。

そのような中でいま実際に脳血管疾患に関しては、もう少し対象者をどのような基準で選定し、どのような関わりをしていくかが大事だということで、対象者をしっかりブレのないようにするフローチャートを作り実践している。それから得られたレベルに応じ、介入方法と介入体質を嚥下障害のレベルに応じ作成して、それに回数や午前の関わりの単位のプロトコールを作成し、こちらをこの形で実践している。まだ取り組みを始めた段階で、地域包括ケア病棟の中でも実際に関わりが始まっている。単位数はこのプロトコールの中で判断し、その中で必要なだけ関わっていく取り組みをしている。

脳血管疾患以外の部分に関しては、低栄養の状態の方に数だけやればいいのかという問題はあるので、そこに関してはこれ以外に低栄養、サルコペニア、フレイルに関してどのように評価して、どのような関わりから開始していくかをリハビリテーション部門内で10人前後の取り組みチームを立ち上げ、3カ月ほど前からベースになる骨子の部分を作る作業を開始している。このあたりも含め、嚥下障害への介入の関わりを作っていきたいと考えている。

次に排泄である。特に、食べること、トイレに関しては、リハ職として関わっている中で、在宅復帰を目指す中で最後までネックになってくる部分であり、本人や家族からのディマンドとして上がってくる部分である。特に排泄に関しては重点的に行っている。こちらは22の病院で111名を対象に、平均リハ実施単位数5.1単位提供した。この5.1単位に関しては、膀胱直腸障害に対するだけのリハではなく、通常のPT、OT、STのプログラムの内容も含まれている。

行った排泄に対する訓練の内容はこうなっている。トイレ動作に関するものは含めていない。トイレ動作に含めた訓練も入れると、実際にのトイレ場面で誘導して行うところが非常に多いと思うので、それ以外の部分をこのようにグラフで示した。こちらも非常にいい結果で、実際に集中的にやると、トイレ動作や排便で、相乗効果的にFIMがグッとよくなったというイメージを受けている。排尿、排泄、排便コントロールとトイレ動作など、理解や表出もいいように連鎖、相乗効果でFIMが上がったと思っている。

こちらは当グループの回復期リハ病棟の平均の入退院時のFIM利得である。それに比べても大幅にここを積極的にやった群で、ここもしっかり詰めなければいけないというところで、もっと深く検証するために、オムツ着用がある・なし、リハビリパンツのある・なしというところを、対象者を選定する取り組みを開始している。

対象者に対して、チェック表を使い、どういったタイプの排泄の障害のタイプなのを評価し、そこに対してプログラムを選定するプロトコールを作り、尿失禁がある場合で、臥位、座位、立位のバージョンで訓練タイプをいくつか設定し、そこに該当するプログラムを積極的に実施していくというように行っている。訓練内容にブレがないようにというところで、この方法をとっている。実際にこのようなプログラムを前病院に提示し、行っている内容がそんなに違わないように取り組みを開始している。

こうした中で、しっかり排尿に入っていく段階でこういうのを随所に入れていくことが効果的になるのではという仮説のもとに進めている。ホームワークに関しても、実施群、非実施群で比較をしたが、同じように、実施した群のほうがFIMも上がる結果が出た。いかにやる気になってもらい続けてもらうかが大事だと思う。ここに関しては、実施群のほうがもちろん年齢は若い。非実施群はなかなか進まない。拒否があったり、調子を崩されたりということで、そのへんの差はあるとは思うが、実際にBIの利得にも差が出ている。

こちらももちろんホームワークを闇雲にずっと時間だけ提示していけばいいのかということになってくるので、しっかり評価したうえでのメニューの導入も検討していきたい。

疾患別、自立度別に自主訓練メニューを分類し、このようにフローを作っている。実際に患者やセラピストに提示するのは、このように写真を撮り、もしくはイラストのような形でわかりやすく提示できるようにしている。

目標を患者と共有できる療法士、できない療法士がいるが、できる人に関しては、満足度10段階で、達成度を自分自身の評価とこちらが考える評価の差異を抽出しながら評価している。実施しているかしていないかのチェックもしている。

最後に、24時間のリハ介入。これに関しては、博愛記念病院で4年くらい前から療法士が入る体勢をとっている。私どものグループの7病院が、療法士が夜間に介入する取り組みを実施しており、このように夜間の介入によってもFIMやBIに差が出ている。

夜間、では何をするのかというところで「夜間に機能訓練をするのか」「患者に起きてもらい歩く練習をするのか」とよく聞かれるが、RIDLの一環として行っているので、メインは排泄関連と排泄に伴うトイレまでの移動であったり、朝夕のゴールデンタイムの更衣、整容、食事ももちろん入るが、深夜の時間帯は、排泄、センサーコール発報のときの対応や、それを見ての環境設定というところで介入している。

何がわれわれからしてプラスになる部分があるのかというと、このようにADLが、夜間と日中では覚醒度が全然違うので、日中はリハビリパンツであるが、夜間は危ないからオムツにしようという患者がいると思うが、夜間も昼と同じ下着を使用することができる。

ただ、覚醒度により能力に差が出るので、夜間の能力をしっかり知り、それに対して介助や退院に際しての家族への助言、の環境設定について夜間の状況を知ったうえで提示することも非常に有効かなと感じている。

最初は本当にどう動くのか、何をやればいいのかという疑問ばかりであったが、1年、2年続けているうちに、逆に夜間に療法士が入っていないときに、退院前に何の情報を提供するかというときに、これを知らないと不安だという声が療法士からあがってくるようになった。夜間に関しても、地域包括ケア病棟と回復期リハ病棟で療法士が1人入る体勢をとっており、患者もすべての方ではなく、必要な方に対して必要なポイントに対して入る形になる。開始してから転倒の件数もちょっとずつ下がっている。

今は、夜勤の介入リストを作成し、優先的な介入ポイント、どういった注意点、どういったところに気をつけながら入っていくかをもって夜勤に入っている。さらに、どの項目にどのくらいの時間入っているかというところで、それによりFIMがどのくらい上がっているかをしっかり取っていくことにして、対象患者ごとに、例えばトイレには何分入ったのかというレベルまでの分析をしようということで、このような夜勤に関する調査票を作成し、実践している状況になっている。

いま紹介した、摂食嚥下、膀胱直腸障害リハ、ホームワーク、リハ夜勤に加えて、リハ栄養、サルコペニア、フレイルという観点からの取り組みに関するチームを作り、それぞれのチームがプロトコールを作成して、それを全国のグループの各病院に落としていき、それを療法士がしっかり実践してまたアウトカムを作っていこうという取り組みを開始している。

もちろん、効率的に関わっていくという中で、RIDLには1日に1.5人が配置されている。集団リハに関しては、1時間から2時間療法士が2人くらい担当するが、その療法士がそのままその時間を個別にあてはめたとしても、1日あたりの患者の単位数は0.5から0.6単位しか上がらず、いま当院では平均2.2単位くらいで推移している。

これが2.7単位平均提供するのがいいのか、それとも幅広くこのようにポイントを療法示して入っていき、離床時間を増やし、必要なADLポイントを決めて入っていくのか、どちらかがいいかと考えると、これから地域包括ケア病棟で求められるのは後者だと感じている。

そこにこのように集中的にやっている取り組みを、どのように地域包括ケア病棟の限られている中でしっかり行っていくか、これからもっと突き詰めてデータを取りながら、このような場でまたご紹介させていただき、実践していきたいと考えている。