- TOP

- 活動

- イベント(活動報告)

- 【特別講演】

【特別講演】

【特別講演】

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

「これからの地域包括ケア」を考える

【座長】

加藤章信(盛岡市立病院院長)

【演者】

鎌田 實(諏訪中央病院名誉院長)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

■ 地域医療の礎をつくった

〇座長:加藤章信氏(盛岡市立病院院長)

皆さん、時間となりましたので、これから特別講演を拝聴したいと思います。私は今ご紹介いただきましたように司会を担当致します盛岡市立病院の加藤章信と申します。

本日の特別講演は鎌田實先生をお招きしております。先生は国内だけではなく世界的にも大変著名な先生でおられますし、とてもお忙しくしておられるわけでありますけれども、今回の研究大会の会長であります中井修先生とは古くからのご友人ということで、中井先生に大変なご尽力をいただきまして、特別ですね、この会に特別講演の演者としてお招きすることができました。先生、大変ありがとうございます。

今、本当に長野県というのは、私も東北で大変苦労しているんですけれども、長野県は医療費もそんなにかからないし、みんな元気で長生きできる県。その礎と言いますか、それを先生がつくっていったっということもあります。

そのほか、チェルノブイリの原発事故のあとのサポートということを1991年からなさってらっしゃる。大変な額、何十億というお金をそこにサポートしている。

また、イラクのほうに小児病院を中心に大変なサポートなってらっしゃる。

本当に、「世界の鎌田」ということで、ご活躍でございます。

本日は、「これからの地域包括ケアを考える」というタイトルでご講演いただきます。

この地域包括ケア病棟協会ができてから5年ですけれども、ずっと数十年前、30年ぐらい前からこういう考えのもとで先生はご活躍されていらっしゃいます。

ぜひ、そういったことも含めまして今日、ご講演をたまわりたいと思います。先生、今日はどうぞよろしくお願いいたします。

■ 市民が望む「やるべきこと」を

〇鎌田 實氏(諏訪中央病院名誉院長)

加藤先生、ご紹介いただきましてありがとうございます。前もって2人で話をしているとき、加藤先生、「経営がとても大変だ」というお話をされました。

ずっと日本の医療はやはり医療費が上がらないように、上がらないようにという抑制が政治の力でかかっている中でやっていますから、みんな疲れちゃうというか、燃え尽きちゃいそうになりそうですよね。

それでも、自分が15年ほど病院の経営責任者、院長として、あるいはCEOとして15年ほど勤めたんですけど、その時、一度も赤字は幸いなことに出なかったんですけど、赤字が出てもいいように市民や議会が理解してくれるように、「やるべきことをやる」ということが一番大事かなあって。

その「やるべきこと」を、市民が望んでいるような「やるべきこと」をやる。この「やるべきこと」として僕が使った言葉が「地域包括ケア」という言葉でした。30年ぐらい前から、この言葉を使っています。

この集まりが、5年で一般社団法人化されたというのも時代の流れで、「地域包括ケア病棟」というのがものすごくこれから大事になってくるということで、一般社団法人として認められたんだろうというふうに思いますけれども。

今日はもうちょっと広げた「地域包括ケア」の哲学の話を50分でお話をさせていただこうというふうに思っています。

大会長の中井修先生から2年ほど前から「この日は空けておくように」って言われました。医科歯科大学で一緒の仲間みたいで、ただの不良だったんですけれども(会場、笑い)、遊んでおりました。

彼は整形外科で、脊椎で日本で有名な医者になっていくわけですけれども、僕は医科歯科大学を卒業するとすぐ「田舎医者」になろうと思って長野県の現在の諏訪中央病院という、長野県の茅野市にある病院に赴任をいたしました。

全然違う、道を分けたんですけども、だんだんだんだん、またそこが重なるようなところが出てきたというのも面白いなあというふうに思っています。

そんな思いを、これからスライドを通しながらお話をしていきたいと思います。

■ 自分の人生は自分のもんだ

1枚目のパワーポイントをお願いいたします。樹木希林さんの写真が出てきます。

彼女はもう亡くなって、かれこれ1年になります。8月には新しい映画、「命みじかし、恋せよ乙女」というタイトルの映画。ドイツの映画監督です。ドイツの映画です。彼女が亡くなる1カ月半ぐらい前に撮影されたものがロードショーになります。

彼女から学ぶべきことがいくつかあると思うんですね。一つは、がんになっても、がんに支配されないで生きてきました。「自分の人生は自分のもんだ」っていうことを常に。

2004年に乳がんが発見されるんですけども、2005年1月に手術をします。2006年には再発をします。でも、技術的なこと、乳房の切除どうするかということには結構、淡々としていて、「専門家に任せたほうがいい」というのが彼女の考え方だったです。

でも、再発してからも「自分の人生は自分のもんだ」っていう意識はものすごく強かったですね。

「自己決定」という、日本人が曖昧にして最後のところ、かなりいろんな事を、社会的活動をなさった方でも最後のところは触れたがらなくて曖昧にしたまんま。

場合によっては、残酷な死や、不幸な死や、痛い死や、つらい子が起きてしまう。とんでもないことだなあと思うんですね。最後の最後がその人らしく、最期までニコニコしていられるかどうか。

そこに、今日ここにお集まりの皆さんが仕事としてやられている地域包括ケアという病棟もシステムも、あるいは在宅ケアも緩和医療もみんなそこにあるんではないだろうかな。

そのパワーが力となって重なって、うまく連携をどう保っているかというのが今、問われていることのように思います。

樹木さんに僕が、「最期はどうすんの?」と聞きました。そういう話も嫌がる人ではなかったです。で、「最期はうちがいい」って言う。

入院をずっと、多発性の転移があって骨に転移をして、最後に、入院をしていたにもかかわらず退院をします。退院して24時間ですね。ほぼほぼ24時間ですよね。おうちでなくなる。

それは結局、樹木さんが「うちで死にたい」っていうことを何度も子どもさんたちに言ったんじゃないかと思うんですね。それを子どもたちは聞いて、お母さんの命はお母さんのもんだから。

■ 波及効果があるような活動を

僕たちは、「地域包括ケア病棟」という新しいシステムが出来上がって、ものすごく社会的には大切な役割を担ってるけども、まだまだ国民の中にはその病棟の存在とか、その病棟の意義っていうのが知られてないように思うんです。

そういうことを知った上で、住民たちがそれを利用しながら在宅で生きるというふうに決めたからと言って、ずっと在宅で生きては、家族が疲れてしまったり本人も壁にぶつかることがあるわけですよね。

そんなときに、地域包括ケアという病棟があるんだということを日本中の国民が知っていて、自分の人生を豊かなものにしていくためにそういう選択があるんだということをもっともっと知らせていく必要があるんじゃないだろうかなというふうに思っています。

次、お願いします。

「地域包括ケア研究所」というのを若い人たちと一緒になってつくりました。自分が今、71歳なんですけれども、66歳ぐらいの時にちょっと人生に、壁にぶつかりました。もう1回、自分が汗を流して、この国のためになれることはないだろうかなと思って。

はじめに頭の中に描いたのは、北海道の無医村みたいな所に行くか、沖縄の離島へ行くかっていうことを考えました。

その時に、金融をやっていた若い人たちが、僕が動こうとしてるっていうことを、ニュースを察知して、いくつかの民間病院を1つにするので、その理事長をやってほしいというような申し出があったんですね。でも、もうそういう仕事がしたいわけじゃないっていうことで、断りました。

そうしたら若い人たちが、「先生、1つの診療所を生き返らせたりしても日本の医療を変わらないんじゃないか。もっともっと、何か波及効果があるような活動をしたほうがいいんじゃないか」ということで、「地域包括ケア研究所」というのをつくりました。

■ 地域包括ケアシステムの拠点を

今、福島県あるいは北海道の行政から頼まれて、地域包括ケアづくりというのをお手伝いさせていただいてます。ひょんなことから、東京都下にある町田市にある「まちだ丘の上病院」というのを買うことになりました。

77床の整形外科の脳性麻痺の患者さんたちが入っている。日本でも特殊な手術をしていて、日本中から患者さんが来る。それだけではなくて外国からも脳性麻痺の方たちが来る。

緊張しますよね。こういうふうに緊張する。その緊張を取ってあげることによって、少し喋りやすくなるとか歩きやすくなるとか。そういう手術をしている。

九州大学の整形外科のグループがやっていた病院だったんですけども、その先生たちが老齢化をして維持ができないということで、廃院にするっていう話になりました。

でも、そこの職員たちは障害のある人たちにものすごく温かな医療を長い間やってきた自負があって、このまんま病院を潰してほしくないということで、地域包括ケアシステムの拠点になるような病院にしてもらえないだろうかという要望が職員たちから出た。

「それでは」ということで、銀行からお金を借りて、その病院の運営をするようになりました。

名誉院長をしています。(スライドの写真は)回診をしているところです。

次お願いします。

まだ地域包括ケア病棟の認可は得ていないんですけど、地域包括ケア病棟を取れるぐらいの状況にしたいと思って、現在、職員たちと病院の改革に取り組んでいるところです。次、お願いします。

■「在宅ケア」の重視だった

これ(スライド)は、中央法規出版から「わがままのつながり方」という本です。鎌田流の30年間の地域包括ケアをどうつくってきたかというお話を1冊の本にしました。今日は、その中に書いてあるようなお話をこれから具体的にします。

次お願いします。

これは現在の360床の諏訪中央病院です。

次、お願いします

30年ほど前から「地域包括ケア」という言葉を使っていました。この日本、今の政府は「人生100年時代」と言い出しながら、同時に2015年ぐらいからはっきりと「地域包括ケアシステム」というのを日本中につくりなさいという指示をしました。

政府が言っているのは、どちらかというと(スライド)右上の「在宅ケア」を充実させろと。2025年問題ですよね。

2025年には43万人ぐらいの介護難民が出るんじゃないだろうかという前提のもとに、特養が一番高待ちが多くて入るのが大変と言われる。特養を作るためにはかなりの補助金を出さないといけないという歴史がずっとある。

しかし、今、日本の政府にはお金がない。どんどんそこに補助金を出すというわけにはいかない。

当然ですよね。2035年ぐらいからは高齢化のピークは終わって、施設で解決をしていこうとしたら施設はベッドが余ってしまう時代が来るわけですから、施設で解決はできないから「地域包括ケアシステム」という、地域で解決してほしいと言う。

それに成功している地域が日本中にいくつかあるじゃないかって厚生労働省は考えたわけですよね。その成功した所は平均寿命が長かったり、あるいは医療費が安かったり、国民はいろんな選択のメニューがいっぱいあって、それで選択できて、住民は最後の最後までニコニコしていることができるような地域もある。

それで解決するほうがいいんじゃないかということで、国が「地域包括ケア」というのを強く言い出したことは、「在宅ケア」の重視だったわけです。

■ 自分の命が地域全体の中で守られる

だけど、僕が30年前から「地域包括ケア」という言葉を使って地域と一体となって病院改革をしたのは、もっと4つの要素があって、その地域にある、ほどほどの地域の規模によってですよね、ほどほどの救急医療と高度医療がきちっとあって、やっぱり「助けてなんぼなんだ」っていう思ったんですね。

在宅ケアが充実していて、でも健康づくりというのも地域とつながっていく上ではものすごく大事だということで、ここにもエネルギーを僕は注ぎました。

注いだことによって平均寿命が長野県は日本一になります。平均寿命が日本一になったことによって、この問題(看取り)を腹を割って話せるようになったんですね。日本一長生きはできるようになったじゃないかと。だけどだけど、僕たちは死ぬよね。僕たちは年を取るよ。

要するに、幻想を振りまいていたわけです。健康予防をすれば、まるで死ななくなるんじゃないかと思わせるような言動があったですよね。

平均寿命が日本一になるように努力をして、なったけれども、 それでも人が死ぬ。その時に、結果として長生きしたことによって「なんかつらかったよね、あの人」「あの人、不幸だったわよね」ってなっちゃうんじゃ、何やってたんだっていう話になりますよね。

住民と一体となって、じゃあ、いつか歳をとる、いつか死ぬといったときに、最期まで自分らしくいられるためにはどうしたらいいんだろうっていうことまで考えた上で、地域包括ケアというのを考えてきました。

だから、ここへ行ったり、こっちへ行ったりすることによって、さらに在宅ケアの深さ、深度が深まっていったわけです。

「在宅ケアだけやればいいんだ」っていう問題ではなくて、そんなきれいごとに行くわけがないわけですよね。施設が必要なわけです。施設の中にはいろんな施設が必要なんだっていう中で、でも、よく考えていった時に、できるだけ大きく考えた時に自分の命が地域全体の中で守られているっていう発想が「地域包括ケア」という発想でした。次、お願いします。

■ 日本で初めてのデイケア

日本で初めてのデイケアというのを行いました。諏訪中央病院が累積赤字4億円で潰れそうという状況の中でした。

(デイケアの場所は)職員の図書室です。職員の図書室に、看護部長さんから使わなくなった敷布団です。マットも買えないんです。マットも買えない病院だった。敷布団で、しかもボランティアの60歳ぐらいの子育てが終わったおばあちゃんたち。社会福祉協議会でボランティア講座を受けた人たちにお手伝いをいただいて、行政の社協のヘルパーさんや市の保健師さんが来てくださって、病院の看護師さんやPTやOTたちが協力をして、日本で初めてのデイケアというのが行われるようになりました。

それはセンセーショナルだったです。自分たちの病院で、どうもドクターや看護師さんたちが新しいことを始めてくれて、どうも寝たきり老人を集めていろんなことをしている。

結局、なぜこういうことを発想したかと言うと、「相手の身になる」という視点を持ちました。それは自分自身が貧乏の中で生きていくときに、たくさんの人たちに近所のおばちゃんたちにご飯を食べさせてもらったりしながら生きてきたんですね。

生きるためには相手の身になるということが自分が生きるためにはとても大事でした。

自分が30代で院長になった時も、いつも「相手の身になる」という視点から、何をしたらいいんだろうって考えました。

健康づくりに年間80回。「脳卒中で死なないために」って、仕事が終わってから八ケ岳山麓の公民館へ歩いていくわけです。

その時に、「いやあ、先生、脳卒中の予防の話、聞いたけど、俺んちは脳卒中で寝たきりがいるんだ」。

初めて現場に連れていってもらって「悲惨だなあ」って思ったですよね。今から40年前、介護保険がないですからね。

悲惨な状況の中で、自分が寝たきりになったら、何があったら救われるかなと思ったんですね。介護しているお嫁さんがもう60歳を超しているわけです。老々介護です。

この方を少しでも楽にするには何があったらいいのかなって思ったんですね。自分が介護者だったら、何があったらいいのか。

週1回でも、誰かが連れてってくれて丸1日買い物に行ったりとか映画館に行ったりすることができたら、自分みたいな人間でも介護を長く続けられるんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。

自分が寝たきりになったらすぐ、「もう、殺してくれ」って、わがままを言っちゃいそうな自分が、それでも生きられるのは何があったらいいか。やっぱり、ちっちゃなことでいいから、今日1日1回、「生きててやっぱりよかったな」って。それは、うまいものを食ったとか、お風呂に入れたとか、本当にはわずかなことでも何かいいことが1個あるっていうのはつくれないだろうか。

相手の身になって、自分が患者になったら、自分が介護者になったらという思いで、日本で初めてのデイケアができました。

■ 誰かの血のにじむような努力で

この国はとっても遅れてますよ。政治が動き出して、いい制度をつくるなんてことは全くないですよ。誰かが血のにじむような努力をして、それがどうも噂で広まって、「あればいいなあ」というのが制度になっていくんです。

もちろん、政治の力は大きいですよ。その「いいな」というのを制度にしてくれたことによって一気に広がっていくわけですよね。この地域包括ケア病棟もそうです。

そこへ行くまでは、誰かが血のにじむような努力をして政治を動かしたり官僚を動かしたりしないと、なかなか変わらない国だと思います。

次、お願いします。

この方はオリーブ橋小脳変性症という神経性の難病です。僕は一般内科医です。この方が70歳の時、僕の内科の外来に彼が入ってきました。歩き方は、こういう歩き方なんですよ。特徴的ですよね。

「じいちゃん、ちょっと、この線の上に綱渡りするみたいに歩いてよ」って言ったら、コロッと転んでしまった。

小脳ですよね。小脳の検査をしました。OPCAという診断をしました。

ずっと一貫して、患者さんには本当の話をするように隠し事をしない、嘘をつかないようにしてきました。医療者の大きな役割は嘘をつくことではなくて、上手く嘘をつくことではなくて、本当のことをどれだけショックなく伝えることができるか。これが僕たちに問われてんだってふうに思ったですね。

だから、この方に「2年経ったら歩けなくなります。2年経ったら、しゃべれなくなります。大学へ行っても治す方法はありません。世界中で治すほうがないんです。しかも確実に進行します」

つらいですよね。「自分だったら」って、ここでも考えました。自分だったら、これを言われたらとんでもなくうんざりだなって。

僕はまだ若造の医者でしたけども、じゃあ何、何、何をこのじいちゃんのために言ってあげたらいいのかって。

結局、僕が考えたことは「じいちゃん、最期まで付き合うよ。つらい思いや苦しい思いは極力させない」。

じいちゃんは「そうか。しょうがねえな。先生が悪いわけじゃねえもんな」。

受容したんですね。受容したんです。ほんのちょっとですよ。ほんのちょっと、あったかな言葉があることによって、患者さんは現実を受け入れます。

■ 絶望的な状況の中で生きる

2年経ちました。車椅子でやってきました。僕が予想したとおりだったわけです。

じいちゃんに「もう来なくていいよ」って。じいちゃん、ギクってして。僕から見捨てられるかと思って。

「いや、そうじゃない、俺たちは見捨てないよ」って。「今度は俺がじいちゃんのうちへ行くから」って。

で、往診が始まりました。彼が80の時です。70歳の時に僕が診断を下して、72歳で在宅ケアに切り替えて、これは80歳の時です。

この人が、とんでもなく絶望的な状況の中で自分で自分の人生をきちっと生きていられたのは、一つは在宅ケアの支え手である訪問看護があったこと。

もう一つは、時々入院ができる、その基地があったことです。それは今の制度で言うと、地域包括ケア病棟だと思います。

80歳の時、僕は往診に行ったらパソコンをいじっているわけですよ。「じいちゃん、何やってんだよ」って覗いたら、グラフが見えた。

80歳。このあと数年後に介護保険が施行されます。施行されると同時に、彼は要介護5です。もうこの時点で歩けなくて、部屋の中は、ハイハイはできました。しゃべることもほとんど分かりづらくなってきました。

でも、僕が「じいちゃん、喋れなくなるよ」って70歳の時に言ったからこそ、このじいちゃんは70歳の時にワープロを買ったんですよね。コミュニケーションツールですよ。喋れなくなった時に自分の思いを伝えたいと思って。このじいちゃんは立派ですよ。70歳なのに。そして自分の病気を乗り越えて。

■ 地域包括ケア病棟は大事な拠点

1台目はワープロでしたけど、2台目からはパソコンでした。これも凄いですよ。70歳を超したじいちゃんがパソコンを、お金がなかったら中古を買いました。でもその中古をいじれるようにしていきました。

「先生、このごろ、むせるんだ」ってメールが来るわけですよね。そうすると、今みたいにドラッグストアでとろみとかが簡単に手に入らなかった時代だったので、「嫁さんに、いもじる作ってもらったら?」とか。「長いもに汁を足して、そうすると、つるっと入れるよ」って言うと、「やってみたら結構いい」と言ってくれて。

だから、彼がパソコンを使っているのは分かっていたんですけれども、80歳の彼がなぜグラフを作ってるのか。

「何やってんだ?」って僕が聞いたら、「株だ、株」って。すっごい嬉しかったですよ。それを支えるシステムがあったからですよ。

何から何まで彼は自由ではないです。1個か2個でも、自由に自分のやりたいことがやれていると笑顔が出ます。

99歳まで生きました。30年間です。でも、家は暗くなかったです。すごく明るかったです。おじいちゃん自身に笑顔が消えなかったから。それを支えたのが地域包括ケアだと思う。

最後に亡くなる時、東日本大震災のあとでした。僕はずっと被災地に支援に入っていた。僕を代行する若い医者が往診に行ってくれていた。

被災地にいる僕に電話がかかってきました。「先生、喜三郎さんの血圧が測りづらくなった」。「俺、すぐ帰るぞ」って言ったら、その若い先生が「ちょっと待ってください。息子さんが先生とお話したいと言ってます」。

電話を代わってもらいました。そうしたら息子さんが泣きながら「先生、帰ってこなくていいぞ。東北の人のほうが大変だろう。先生は東北のために働け。俺んちは大丈夫だ。若い先生がいる」。

嬉しかったですね。みんなが、みんなが自分ファーストになりだしてますよ。クレーマーにあって、とんでもなく燃え尽きそうになっている職員たちもいると思いますよ。

世界中が自分ファーストになってる時に「俺んちはいいから東北を助けろ」。

トランプを呼んできて、ここに座らせて、俺の話を聞かせたいぐらいですね。(会場、笑い)

僕たちがやってきた医療って、。本当に困っている人たちのために手を差し伸べてるんですよねだから、地域包括ケア病棟って、すっごく大事な拠点です。

■ 生活の中に楽しみを見出す

息子さんのお言葉に甘えて、「ボランティア活動をして、でも、できるだけ早く一段落させて戻ります」って言って、戻りました。

戻ったら、もう亡くなられていました。じいちゃんの家へ直行したんですけど、じいちゃんの枕元に座って手を合わせてたら息子さんがカメラを持ってやってきた。

「先生、ちょっと笑ってください、笑って」って。そんな経験は初めてですよ。人が亡くなられたところを写真に撮るなんて初めての経験だったですよ。

「なんでこんなとこで、俺は笑えるわけないだろ、じいちゃんの前で俺が笑えるわけないだろ」って。

息子さんがね、「先生は最後まで約束を守ってくれた。じいちゃんの棺桶にこの写真を入れるんだ」。

帰って来てほしかったんですよね。手を握ってもらいたかったんだと思います。それでも、自分たちの家族の想いは横に置いて、「より困ってる人のために先生は一肌脱げ」。

これが、僕たちがやってきた医療のような気がしています。そういう余裕が出たのも、この人が生活の中に楽しみを見出すことができたからです。要介護5でも。

次お願いします。

この人は佐藤雅彦さん。「認知症 佐藤雅彦さん」って入れると、彼のブログに出会えます。毎日毎日、書いています。

おそらく45歳で発症してると思います。現在65歳です。1人暮らしができています。

若年性アルツハイマー病の診断なんですけど、若年性アルツハイマー病って進行が早いって言われていますが、この人はできるだけ出歩くということをしている。

ほとんど毎日、出歩いている。そして感動しているんです。次々に新しいこと、ピアノを教わったりとか、絵を描き始めて入賞したりとか。

僕たちは、閉じこもっちゃうといけないわけですよね。社会的なフレイルになると同時に病気はどんどん進行していきます。閉じこもらない。1箇所に入ったらそのまま出ないとかじゃなくて、行ったり来たりすることですよね。

■「地域包括ケア」の中の病棟という哲学を

中井修先生が座長をしていた先ほどのシンポジウム、隣の部屋で聴いていました。地域包括ケア病棟は回転率にインセンティブが付いて、これから回転率が問われるようになっていく。

まさにそうですよね。僕がつくったデイケアも壁に一度ぶつかりました。僕は老人保健施設をつくり、その施設長も十数年やったんですが、僕がつくった頃はほっといても職員がやりたいことをやってても黒字が出るような体制でした。

でも、徐々に黒字が出なくなって赤字に変わっていったんですね。職員たちは必死になって、どうしたら自分たちの経営を維持できるか。公立病院だから、そういう考え方の習慣がついていました。若手の職員たちは在宅復帰率というのに目を付けたんですね。いい時は90%を超しますよ。抱え込まないですよね。入る時から退院を想定して、家族と本人を含めてちゃんと相談会をして、「こういうふうにしていきますから」と。PTやOTがいっぱい入るわけですよね。介護士さんたちもその意識の下で。

そうすることによって、時期がそこまで行くと退院をする。その時に、今までだとなんとなく誰か紳士的な人が「もうちょっと預かってもらえよ」って言うと、なんとなく。

僕の経営の仕方は「そんなに言うんなら、かわいそうだな、入れといてあげたら」っていうような経営をしていました。でも、デイケアがそういうふうになり、老人保健施設もそうなることによって両方とも経営が改善をしていきますよ。

おそらく地域包括ケア病棟もたぶんそう。要するに、「地域包括ケア病棟」っていうふうな捉え方をするんじゃなくて、「地域包括ケア」という大きなシステムの中の「地域包括ケア病棟」という哲学をちゃんと持ってるかどうかが、これから問われてくるんだろうと思います。次、お願いします。

■ 自由を大事にすること

諏訪中央病院の基本理念。「やさしく、あたたかい、たしかな医療を目指す」──。

次、お願いします。

「利用者・患者さんの自由を守る」。自分自身がちょっと破天荒で、先ほど中井先生と鎌田が不良だったという話をしましたが、不良っていうのは自分の自由を結構大事にします。自由でいたいというふうに思っています。権力にも時々、盾を突くことも全然辞さないです。

でも、自分の自由だけじゃなくて患者さんや他者の自由も大事にすることは一貫して心がけてきました。もちろん職員の自由もです。

僕が院長をしていた頃、やっぱり精神科の病棟や高齢者の医療の施設で抑制、縛られるという行為が、それが自分の病院で行われるなんてとんでもないっていうふうにいつも思ってました。

次お願いします。

どうしたらいいのかなと思ったんです。鎌田が昔流に解決した方法は、市民を病院に入れるっていう方法でした。たくさんの、20人ぐらいのボランティア。病院玄関ボランティアとか、図書ボランティアとか、地下で裁縫してくれるボランティアとか、庭をつくってくれるグリーンボランティアとか。

たくさんのボランティアを入れることによって、市民が病棟に時々行くわけですよね。その時に、自分の仲間や知ってる人が縛られてる光景を見たら……。

縛る側は理由があるわけですよ。怪我させちゃいけない。絶対、理由があるんですよ。だけど、僕たちはついつい患者さんのためだとかご家族のために縛ってるっていうふうに、すり替えが行われていくんですよね。それを社会の目を通すことによって、僕は変えたいというふうに思ってきました。

■ より自由な人間になっていく

昨年、抑制廃止学会という学会の記念講演に呼ばれて行った時、そのちょっと前に病棟の看護部長さんが「先生、ちょっと一緒に『3-D』回診しませんか」って言いました。

次、お願いします。

鎌田のやり方は、とっても古かった。

次、お願いします。

「3ーD」チーム。抑制をかけるのに、多くは「デプレッション」の鬱と、それから「デメンチア」の認知症と、「デリリウム」のせん妄。一番このせん妄が多いですよね。それは皆さんが働いている職場でも、このせん妄の問題は大きいと思います。

そういう「3-D」の患者さんをみんなで回診する。精神科の先生も含めて内科の先生、時には薬剤師。薬での抑制がかかってないかどうかということも含めてです。それからPTやOTも含めて、みんなで回診を始めました。

次、お願いします。

患者さんに主治医が話をしています。抑制をしないで、どういうふうにやっていけるかを話している。このあと、回診が終わってみんなで、その「3-Dチーム」が集まってカンファランスをする。

「今週は、あの人を縛らないようにできないか」。つまり、僕たちの病院でもゼロじゃないということなんですよ。

だけど、みんなで「あの人には今日、一切抑制をかけない」っていう時には、その人をみんなの注目の的にして、その人の周りを通る時は必ず誰か声をかけていくっていうことをすることによって抑制をしないでも済むことが分かっていくと、徐々に徐々にその抑制の程度が緩和されていくわけですよね。

僕たちの意識が少し変わっていくことというのは、それは発想の中で自分たちがより自由な人間になっていくっていうのと同時に、自分たちが見させてもらっている患者さんの自由を僕たちが保障していくことと相まっていくわけですよね。次、お願いします。

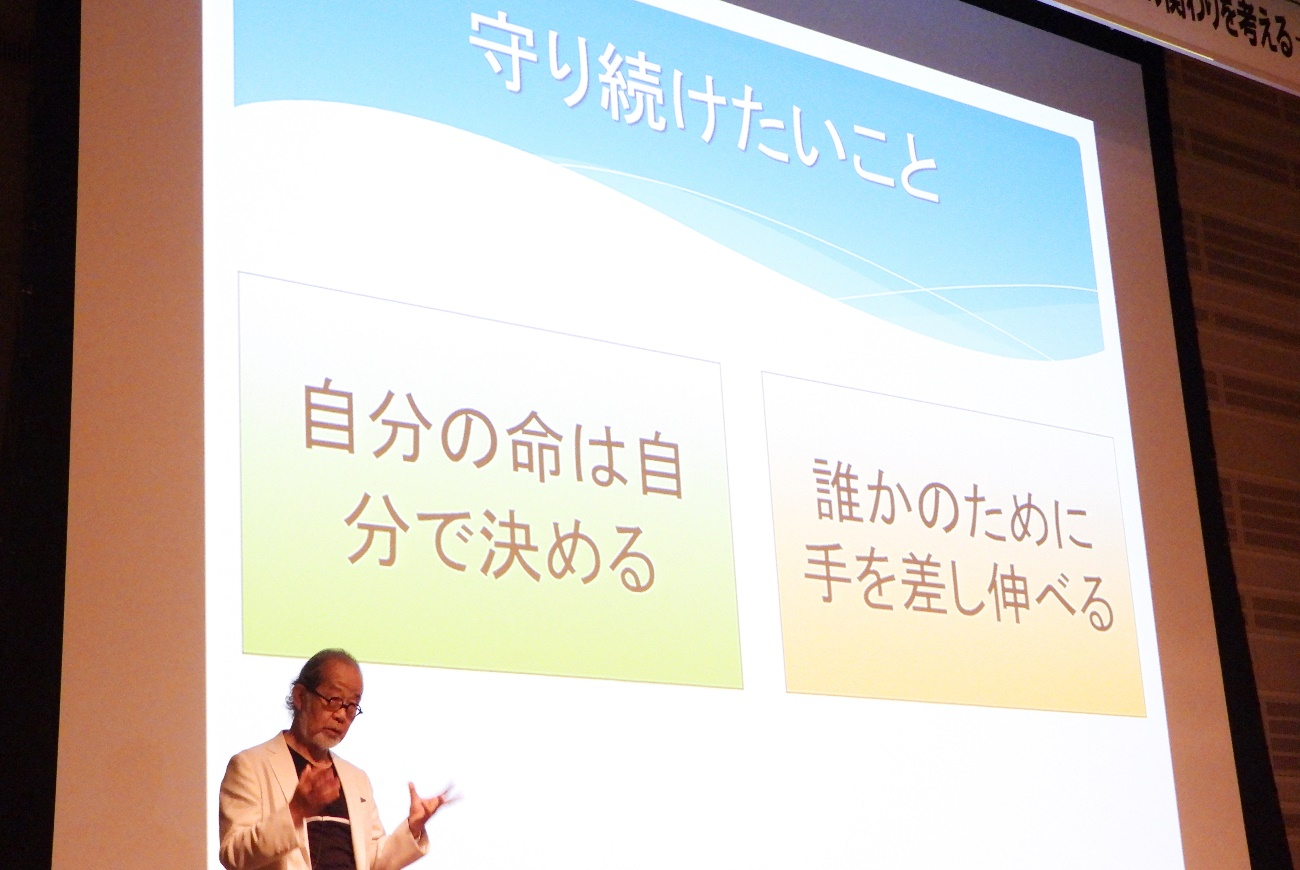

■ 守り続けたいことを

音楽をお願いします。守り続けたいこと。「自分の命は自分で決める」。

僕は2つのNPOの代表をしているんですけど、2つ合わせると、毎年、今年度の決算で言うと両方合わせると2億5,000万円です。毎年毎年、2億5,000万円ぐらいの活動費を稼がなくちゃいけなくて。

このCDは、僕がプロデュースしたんですけども、チェコのプラハという所へ行ってレコーディングをしました。「ふるさと」というCDです。3曲目から「ひまわり」というCDが流れます。坂田明さんというジャズのサックス奏者です。

今日の7時半、僕は「サワコの朝」という番組に出て、「ひまわり」という曲をかけました。僕にとってすごく大事な曲です。このCDだけで4万枚売れて、約1億円です。それは全部、子どもたちの薬代です。

ちょっと音楽を聴いていただきながら。

守り続けたいこと。一貫しているのは「自分の命は自分で決める」。それはここにいる一人ひとりもそうですけれども、それだだけではなくて、地域の、皆さんが働かれている地域の一人ひとりが自分の命は自分で決められるような時代にしていきたい。僕たちは幸いにして、そういうことを推進させていける仕事をしている。

守り続けたいこと、もう一つは「誰かのために手を差し伸べる」。

それは自分自身にも言い聞かせてきたんですけれども、同時に患者さんだって「誰かのために」って思ってるということです。

これから具体的なお話をしていきます。次、お願いします。

■ あなたの夢は何ですか

この患者さんは前立腺がんで全身の骨転移がある。東京で働いていた商社マンです。東京の有名な病院で「もうやることがない」って言われて諏訪中央病院に転院してきました。

諏訪中央病院で最期まで面倒を見ることもできますけれど、こう話しました。

「私たちは地域包括ケアをやってるので、おうちへ行っても病院とと同じ質の医療が受けられますよ。決めるのはあなたです」

そうしたら、この方は奥さんと相談をした。

「蓼科に山荘を持っているけれど、そこでも先生、いいんですか。病院から30分かかります」

家へ帰ることを選択しました。この人が長期になった時に、今度はこの人を疲れさせないためにご家族を疲れさせないために、いろいろなメニューが必要になってくるわけですよね。それが地域包括ケアというシステムだと思います。

僕が往診に初めて行った時に「あなたの夢は何ですか?」って聞いたんです。

そうしたらこの人は笑い出して、「先生、手遅れだなあ」って。「昨日、俺が退院すると訪問看護師が来て、ケアマネージャーが来て、夕方に訪問PTが来た。その訪問PTの人が先生と同じことを言ってくれた。俺は死をもう覚悟してる。納得してる。でも死ぬまでに1回だけ温泉に入りたい。この山荘には温泉が引けてて、それが自慢なんだ」

そのPTが、こう言ったそうです。

「毎日僕が来て、その地下にある温泉の所まで行けるように歩く訓練をします。でも、あなたの夢が温泉に入ることなら、今日、夢を達成しましょう」

若いPTが背負って、地下まで連れていった。立てないってことが分かると、「男同士だからいいでしょうね」って言って、抱えるようにして風呂に入れてくれた。

「先生、もう昨日、夢は達成したんですよ」って。笑いながら。

■ ものすごく大事な仕事をしている

彼は「でも先生、ちょっと小さな夢はまだある」って言うんですね。

僕は「何ですか。小さな夢でいいですから、聞かせてください」って言った。

「鎌田先生みたいなお忙しい方がこんな山の上まで来てくださった。うちの自慢の温泉に入ってくれたら俺は嬉しいなあ」って言うんですね。

45年、医療をやってますけど、往診に行って、他人の家のお風呂に入ったことなんてないから、正直言うと、気持ち悪かったですよ。「ぎゃ、嫌だな」って思ったんですけど、ちょっと待てよ。誰でも、誰かのために何かしたいというふうに思ってるんじゃないか。受けてあげたほうがいいんじゃないか。

「温泉、いただきます」って言った。若いドクターと一緒に入ろうかって。

次、お願いします。

これですよね。バカボンみたいですけどね。(会場、笑い)

僕の病院の若い総合医の指導医です。それから左端は京都大学の医学部の学生です。日本中の医学部から「鎌田がやっている最期にまであったかな医療とかっていうのは本当なのかなあ」とか、「最期までその人らしくいるって本当なのかしら」って思って研修医や医学生たちが見にやってきます。

来るなあとは思ったんですけど、奥さんがカメラを持ってやってきました。(笑い)

「先生、家宝にするので、1枚だけ撮らせてください」と言われた。俺はいやだなって思った。「鎌田は往診に行くと、他人の家のお風呂に入る癖がある」と思われてしまう。(笑い)

でも、この写真1枚で、この家は明るくなりました。1か月半後に亡くなられるんですけれども、娘さんは東京で働いていて、なかなかお父さんの介護に加われなかった。でも、この写真1枚で、「どんな医療の人たちにみてもらえているのか分かった」って。

僕たちは、安心を売ってますよね。とってもやっかいな仕事です。皆さん、燃え尽きそうになったら、と思うけども、ものすごく大事な仕事をしてます。

次、お願いします。

■ 自分の命は自分で決める

この人は82。歳乳がんで両肺に転移があって、入院中、若いPTと歩く訓練をしていました。両肺に転移ですから酸素が足りなくなって、チューブを鼻に入れて、ぜいぜい言いながら歩く訓練をしてたんです。

「ばあちゃん、もう無理しなくていいよ」って言った。僕は「がんばらない」という本を書いているもんで、がんばらない医者なんですね。「がんばらなくていいぞ」って、すぐ言うんですけれど。

そうしたら、ばあちゃんが「余計なことは言わないでください。私は納得してやってるんだ。苦しくてもいいんだ。私にはやりたいことがある」と。

「何だ?」と聞いた。

そうしたら、「家に帰って、梅を漬けてきたい」って言うんですね。梅漬けです。

「わかった。ばあちゃんが自分で決めればいいな。自分の命は自分で決める。

見事でしたよ。ずっと、「もっと良くなったら、もっと良くなったら」って思ったら、うちに帰らないまま死んじゃうというのをばあちゃん自身がわかってるんですよね。

PTとの訓練をほどほどに切り上げて、「先生、あした帰りたい」。

婦長さんが、おうちに連絡する。おうちでは、みんな梅漬けの準備はできている。

「大丈夫です。東京の子どもたちもやってきた」

翌日、ばあちゃんが梅を漬けて、ばあちゃんは夕方戻ってきました。

「先生、いつお迎えが来てもいい。もうやり残したことはない。今日、漬けた梅は私が食べれないのは知ってます。熟した頃、私はいないけど、私の子どもや孫や隣近所にも配るように言ったから、その梅を食べていただきながら、私のことをちょっとだけ思い出してくれたら、それでいいんだ」

■ 救われる人たちがいる

僕たちは、限りある命という中で生きている人間という複雑な生き物をみさせてもらってます。

とっても大切な仕事です。でも、とってもやっかいで、みる側が傷つくこともあります。でも、大事な仕事を僕たちはしているように思います。

ほんのちょっとです。ほんのちょっと、自分たちがより少し、優しくなることによって、救われる人たちがいる。

まわりまわって、結局、自分たちの仕事が面白くなっていくんじゃないか。

行ったり来たりしてるうちに、理解の悪い日本の政治家たちも、ここにもっともっとお金を投入してもいいんだっていうことが、そういう時代が来るんじゃないかと思います。

まだまだ大変な時代だと思いますが、その地域包括ケア病棟の皆さんのご苦労が5年で一般社団法人化したということはとてもすごいことで、これからがとても大切なことになると思います。

今日の研究大会が、実りがいっぱいありますことを祈って、終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。(大きな拍手)

■ 地域包括ケアの理解が深まった

〇座長:加藤章信氏(盛岡市立病院院長)

鎌田先生、大変ありがとうございました。

先生の話で、先生の実践されておられます医療を通じて、自己決定と相手の身になるということを大切にされてますというお話から始まりました。

そして、地域包括ケアの考え方。先生が30年前からやっておられることの4つの柱をお示しいただきました。

先生のお人柄ですとか、哲学ですね、それに共鳴して患者さんとか住民の方がご支援されておられるんだっていうふうに、非常に感銘を受けました。

参加者の方たちも、地域包括ケア病棟・病床の重要性というのは理解しているわけですけれど、改めて先生のお話を頂戴することで、地ケア病棟のシステムの理解が深まったというふうに思っております。

また、元気になるお話も頂いたと思っております。

先生におかれましてはご健勝の上ですね、国内だけでなくて世界でもますますのご活躍、ご貢献をなさると思いますけれども、どうぞこれからもよろしくお願いいたします。

先生、今日は大変ありがとうございました。

(了)

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

| <<シンポジウムⅠ |