- TOP

- 活動

- イベント(活動報告)

- 【シンポジウムⅠ】

【シンポジウムⅠ】

【シンポジウムⅠ】

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

「地域包括ケアシステムにおける地域包括ケア病棟のあるべき姿」

【座長】

中井 修(第5回地域包括ケア病棟研究大会大会長/国家公務員共済組合連合会九段坂病院病院長)

【シンポジスト】

木下栄作(厚生労働省保険局医療課課長補佐)

石丸文至(厚生労働省老健局老人保健課課長補佐)

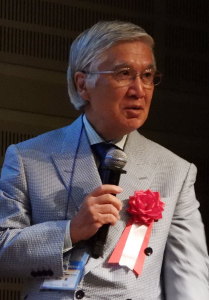

田中滋(埼玉県立大学理事長、慶應義塾大学名誉教授)

仲井培雄(地域包括ケア病棟協会会長)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【講演1】

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

令和二年度診療報酬改定に向けた検討状況について

木下栄作(厚生労働省保険局医療課課長補佐)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【講演2】

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

医療と介護のこれからと地域包括ケア病棟の今後の期待

石丸文至(厚生労働省老健局老人保健課課長補佐)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【講演3】

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

地域包括ケアシステムにおける地域包括ケア病棟のあるべき姿

田中滋(埼玉県立大学理事長、慶應義塾大学名誉教授)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

■ 85歳以上人口に着目する

今日は経営の話をしたい。まず、何に着目するか。85歳以上人口である。65歳、75歳人口増には現行制度の拡充で対応できる。65歳以上人口の比率が増えると市町村の介護保険課は困るか。困らない。65歳以上の要介護発生率は1~2%にすぎないからである。

国の年金財政には影響あるが、市町村にとっては65歳が増えることはむしろ地域資源が増えるとして歓迎してよい。会社や組織から地域に帰ってくる人が増えるので、これからの一番大変な時期に地域を支える人材が増える。そういうプラス側の指標としてなら意味があるが、「65歳以上人口が多いから大変だ」ということはない。

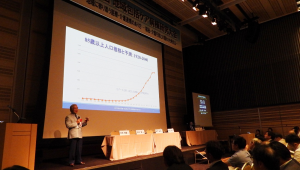

問題は85歳以上人口の比率である。前回の東京オリンピックの1964年の頃の85歳以上人口は30万人程度だった。現在、600万人である。高齢人口の中で一番伸びているのは、比率で言えば85歳以上人口だ。2035年には1000万人を超える。

85歳以上の要介護発生率は現在4から5割ぐらい。ただし、要介護者でなくても生活に不便が生じる。何よりも大きい変化は通院が難しくなることである。足腰の弱まりと免許証返上の双方が原因となりうる。一方で急性期医療のニーズは減る。

■ 循環的に利用し、役立つ病棟である

地域包括ケアシステムのモットーはたくさんある。その1つは、おおむね在宅、時々入院・入所である。入院対在宅、施設対在宅と対比概念で考えるのではなく、両方を循環的に使う。在宅生活をしている時にサブアキュートで地域包括ケア病棟に入るかもしれないし、老健を使うかもしれない。

つまり、循環的に利用する。水杯で家を出て、二度と帰らぬ覚悟で特養に入るという時代ではない。必要ならば特養もショートステイで使っていい。こういう時に役に立つ施設の1つとして、地域包括ケア病棟ができた。

85歳以上の特徴は医療ニーズがたくさんあること。私は埼玉県の大学の経営者になってみて、埼玉県内の病院をいろいろ回った。純粋ながん患者が40歳ぐらいにはおられるが、80歳は筋骨格系疾患をかかえ、心臓が悪くて認知症で、がん患者という人が多い。当然、要介護度認定も受けている。ということは、かつてのように急性期医療の臓器別だけでは診られない人が85歳では当たり前になる。

この方たちについては、これまでの生活習慣病的な予防だけでは駄目である。筋骨格系の力の予防もしないといけないのに、いまだに健診でなされているのはメタボ系だけである。法定されていない。

85歳以上が1000万人ということは、デンマーク2カ国分、ノルウェー2カ国分である。2040年に備え、そ違う種類の予防も必要である。

■ 医療・介護、そして福祉との連携を

今回、大会長の発案で大会のタイトルに「福祉」が掲げられている。大変良い選択だと考える。医療・介護だけではない。ソーシャル・ウェルフェア・ニーズを持った方が増える。貧困の高齢者も増える。

100年前、50年前だったら貧困の高齢者は相対的に長生きではなかった。今は違う。さらに、就職氷河期を終えて50歳になりつつある1970年生まれの人たち。40歳代の彼らが年金を一応持っている親にくっついている8050問題。さらに、そこに20歳の発達障害の孫がいたりする。こういうニーズについては、市役所レベルで地域を見ている人からすると、激増している変化が分かる。

一昔前は、医療・介護連携でよかった。しかし、これからは医療・介護・福祉連携にしないと地域の中で生活を支えることができない。年金がほどほどにあって家庭環境が良くて家族関係も良ければ医療と介護で対応すれば済む。しかし、そうではない人も地域にはたくさんおられる。医療・介護・福祉連携という大会のタイトルには大変意味がある。こういうニーズに医療人は気がつかなければならない。

■ 地域給付を少し増やす必要がある

ニーズはこれからまた変わる。ビスマルク以来の社会保障制度とはちょっと違う給付設計が求められる。もともとの社会保険制度は、働く人同士の相互連帯、自助の連帯であった。ところが、現役勤労者ではない人が多くなった。私は協会けんぽの運営委員長もしているが、支出の4割は支援金や拠出金である。自分の従業員、働いている人の健康保険料だけだったら今の3分の2で済む。標準報酬の10%も要らない。

これまで、後期高齢者医療制度などの世代間連帯の制度でなんとかカバーしてきた。しかし、2040年にこの連帯の保障だけでカバーしきれるか。もう少し別口の発想も必要ではないかと考えている。

社会保険制度の給付の仕方は基本的に保険契約である。保険事故と認定されたら給付が下りる。医療保険と介護保険における保険事故とは、疾病や傷病、要介護である。ある人が介護サービスを使う場合、その人に対する介護保険サービス提供者に対し、出来高払い、もしくは月額、日額定額で払う。医療もそう。本人の医療事故、がんになったとか骨が折れたなどの事態に対して医療機関が代理受領する形で保険給付が行われている。

しかし、地域包括ケアの概念の中では、地域がきちんとしていないと85歳の人は暮らせないと考えると、個別の給付だけではなくて、地域を良くするための給付、介護保険の地域支援事業給付のようなタイプの給付も増やしていかないと、地域がその人の暮らしの場になるには足りないかもしれない。病院は院内完結でよいかもしれないが、介護では要介護になった方のためのサービス給付だけではなくて地域給付のような方式を、もう少し増やしていく必要があるかもしれない。

■ 互助や自助の組み合わせが必要

生活支援ニーズへの対応も必要である。医療ニーズでもない。介護ニーズでもない。風呂場が洗えないとか通院できないとか買い物できないとか、これらは医療保険にも介護保険にも馴染まない。医療・介護の専門職の時間を使うわけにはいかない。こういうニーズに対して、保険給付と生活支援ニーズを適切に組み合わせる広いケアマネジメントが欠かせない。

なお介護保険と保険外サービスという言い方はやめてほしい。医療の場合、保険外は差額ベッドや医療通訳、入院中のパジャマ代など医療費に比べ1%以下にすぎない。しかし、介護は違う。介護は生活が主で、生活を支える一部が介護である。よって生活サービスを保険外と呼ぶのはおかしい。

介護では、生活の中の一部がプロフェッショナルでないと対応できないサービスであり、それ以外の食べる、喋る、好きな花を見る、テレビを見るほうが主であって、保険外ではない。そこにサービスを組み合わせないと、真のケアマネジメントにならない。

今までの介護保険給付サービスを組み合わせるだけのケアマネジメントはコアだが、それしかできないケアマネジメントは2040年には力不足である。そのためには新たな互助や自助の組み合わせなどが必要である。

■ 地域住民に対する視点も

私の好きな質問がある。皆さん方が提供している、世の中に貢献している機能のお客様は誰だと認識しておられるか?

「お客様」とは、サービス対象とは違う。お客様とは、経営の観点から見ると払ってくれる人である。洗濯屋さんを考えてほしい。洗濯物はお客さんではない。洗濯物を持ってくる人がビジネスモデル上のお客さんであり、洗濯物はサービスの対象である。

医療や介護をビジネスモデル的に言うと、利用者から入ってくるお金は10数%にすぎない。対象者を大切にすることと、一方で払ってくれる人の気持ちを大切にすることの2つが必要になる。お蕎麦屋さんならば、食べる人と払う人は一緒だから、そこだけを大切にすればいいが、大学や医療や介護は払ってくれる人も大切にしなくてはいけない。

では、払ってくれる人は誰か。言うまでもなく日本の場合、社会保険制度を支える被保険者や、その財源の一部を出している国や自治体である。費用の85%は保険制度から出ている。保険制度の中の財源を担っている人も重要なビジネスモデル上のお客様である。

自分は利用者や患者さんに素晴らしい介護や医療をしているから安泰かと言えばそうではなくて、資源をきちんと使って社会が望む他機関との連携とか地域に返す努力は、利用者のためだけではなく、地域住民やお金を払っている人のためにもなっているという視点を忘れてはいけない。それはこの学会の意味でもある。

■ 社会が必要としていることを

この世界は、制度や政策の力で動いている。それ以上に大きい力は、皆さん方の努力である。自分の病院の経営が苦しいのは政策が悪いからだ、制度が悪いからだと言うのは気が楽かもしれないが、そこにとどまっては思考停止である。文句を言っても何も変わらない。

会場にいらっしゃる事務長さんや医事課の方は、制度や政策が変わればそれに応じてきちんと対応する。これができなかったら、いかんともしがたい。これはマストである。さまざまな要件が変わったら、4月からすぐにできるようにする。これは優れた事務系の方々の力である。

しかし、これはマストであって、マストができたといっても経営者ではない。マストは、果たさないと落第である。それよりも上は、先を読む力である。先は読める。本日、厚生労働省のお二人の話からも次の報酬改定の方向性が見える。今日、たくさんヒントがあった。常にさりげなく出ている。審議会の議事録を読むと、かなり先が読める。

「地域包括ケア研究会」の報告書を読んでいただくと、だいたい介護の将来の方向性が想定できる。このように先取りをする方法がないわけではない。先取りをしていく姿勢が優れた経営者である。

もっといい高みは、制度など気にせずに「絶対に社会はこれを必要としている」と考え、制度がなくとも実施してしまうことだ。武久洋三会長はその典型だと思う。「制度の有無は関係ない」と進んでこられて、制度がいつの間にか付いてくる。先読みではなくて、それよりも先を行く。自分はどのタイプか決めて取り組んでいただきたい。

【講演4】

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

地域に寄り添う医療・介護連携の在り方

―福祉・介護行政との関わりを考える―

仲井培雄(地域包括ケア病棟協会会長)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

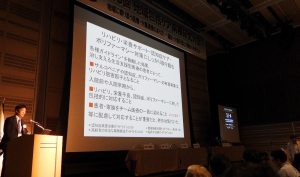

■ 使い勝手の良い、懐の深い病棟

地域包括ケア病棟って、どんなことができるんだろう。地域医療構想の中での役割。急性期、回復期、慢性期の機能がある。検査・画像・薬物療法・リハビリ等は包括だから提供しなくてもよいのか。手術や麻酔は出来高だから、外来でできそうなものでも入院してもらおうと考えるのか。このような考え方は地域包括ケア病棟にはふさわしくない。

この病棟は性善説である。やはり大事なのは、リハビリ・栄養サポート・認知症ケア・ポリファーマシー対策にしっかり取り組んでほしいということ。各種ガイドラインを俯瞰した結果、治し支える生活支援型医療の患者にとって、サルコペニアや認知症、ポリファーマシーの有害事象は、リハビリ阻害因子となる。入院前や入院早期から、リハビリ、栄養不良、認知症、ポリファーマシーに対して包括的に対応する。患者・家族をチーム医療の一員に迎えることが非常に重要である。

当院では、サブアキュート症例における在宅復帰をリハビリによって支援している。自由自在にいろんなものを使っている。その中で、加算が取れているものもあれば、取れてないものもある。POC(Point of Care)リハも積極的に使っている。ポリファーマシーもやっている。また、後ほど詳しく述べるが、補完代替リハビリテーションに徹底的に取り組んでいる。

地域包括ケア病棟は、大都市でも過疎地でも「急慢公民」、誰にでも使い勝手の良い、懐の深い病棟であってほしいと思っているし、現場の裁量で様々な治療や在宅復帰支援を効率的に提供できる、こんないい病棟はない。これをいかに善意のもとに運営していくかが大事だと思う。それをどうやって支えるのか。

■ 自院のポストアキュートが減少

地域包括ケア病棟の見える化をしたい。今年も令和元年調査を実施した。会員・非会員共通の施設調査では、4月に届けている全病院に発送し、529病院から回答を得た。回収率は22.9%である。会員限定の患者状況調査では、485病院のうち150病院から回答を得た。回収率は30.9%である。

6月現在の推計病床数は82,600床で、おそらく回復期リハビリテーション病棟を超えている。そうした中で、先ほどの厚生労働省の担当者のお話にもあったが、地域包括ケア病棟の役割をどのように果たしていくか。今後、「時々入院、ほぼ在宅」をどうやって実践していくか。

当協会の調査によると、平成28年ではポストアキュートは63.5%あったが、令和元年調査では逆に在宅等から来ているほうが6割近くあるということで完全に逆転した。

これは昨年度の診療報酬改定が相当に影響していると思う。自院のポストアキュートは52.7%だったが27.3%にまで減っている。その分、在宅等緊急が19%から35.7%まで増えている。相当大きな影響があったと思われる。

また診療圏における自院の病院機能だが、急性期ケアミックス型の割合が初めて半数割れした。つまり、自院のポストアキュートを特に重視している病院の割合が減っている。その代わり、地域密着型の「時々入院、ほぼ在宅」を地で行くような病院の割合がどんどん増えている。実数でいうと急性期ケアミックス型が減ったというより、むしろ地域密着型が増えた可能性が高い。

■ 疾患別リハを補完代替する補完代替リハ

地域包括ケア病棟において疾患別・がん患者リハビリは、包括算定である。開始から終了まで1日平均2単位実施する必要がある。ただ、摂食機能療法のみ出来高算定ができる。

疾患特異性、フレイル、サルコペニア、認知症、ポリファーマシー、悪液質等、様々な理由で20分1単位の疾患別・がん患者リハができなくなった場合はどうするか。リハ出来高算定の場合はサービスで短時間介入するのか。看護師や介護士が実施するリハケアで短時間介入するのか。ほかに方法がないのだろうか。

大事なことは、時間・単位・場所・個別・集団に縛られない包括算定リハを生かすことである。そこで、出てきたのが個別のリハのPOCリハである。そのほか、集団リハ、院内デイケア・デイサービス、自主トレーニング、運動療法指導などに取り組まれている。

これまで「疾患別・がん患者リハ」だけだったが、地域包括ケア病棟ではこうした「疾患別・がん患者リハビリを補完代替するリハビリ」がある。当協会ではこれを「補完代替リハ」と名付けた。

当協会の調査では、補完代替リハに取り組んでいないのは過半数。残りの4割強は取り組んでいる。その中で最も多いのは自主トレである。その次は運動療法指導、それからPOCリハとなっている。これは非会員も含めた調査である。

一方、会員病院に対する調査では、6割が取り組んでいる。自主トレの次に多いのがPOCリハであるのは同じである。疾患別リハの届出件数に表れないリハビリをしっかりと実施している。

■ アウトカム評価が求められている

地域包括ケア病棟で実施されている補完代替リハを含むリハと、疾患別リハの届出件数との間に差が生じる原因は何か。疾患別等のリハの実施には、「直近3カ月間に1日平均2単位以上最高9単位まで」「提供を開始した日以降終了するまでの日数」などの要件がある。

しかし、地域包括ケア病棟では、補完代替リハを実施して、介護施設でしているような生活回復リハを実践している。疾患別等のリハを実施しなければ、上記要件をクリアする必要はないため、補完代替リハのみのリハを提供できるのが現状である。

これを良しとするか、そうではないとするか。それはわれわれのプロフェッショナル・オートノミーにかかっている。これは、回復期リハ病棟の実績指数の除外要件のような、地域包括ケア病棟の医師に与えられたリハ実施の裁量権だと自分は思っている。

認知症やサルコペニア、悪液質等の患者が多い病棟では、補完代替リハの効果が期待されると同時に、効率的なリハ提供で働き方改革にもつながる。

リハ介入件数の少ない施設での補完代替リハの提供は、理由が主に4つある。1つは、リハ提供のニーズが少ない疾病の患者を診ている。2つ目は、人手不足の地域。3つ目は、人を雇いにくい体制の運営母体。4つ目は、リハを提供しない施設等がある。

1つ目は、リハ提供量が少なくなることは致し方ないが、2つ目、3つ目、4つ目は医の倫理上問題があると思われる。包括評価によるリハマネジメントやアウトカム評価が求められていると思う。

■ 経営概念を転換するためには

アウトカム評価について、2020年度改定以降に向けた夢を語りたい。例えば、通所リハにならってはどうか。通リハでは、2015年度の介護報酬改定で個別リハ実施加算は本体報酬に包括化されたため、「個別リハ20分」の縛りはなくなった。リハ単位制からリハマネ加算と生活行為向上リハ(MTDLP)実施加算等が出来高となっている。加算(Ⅳ)では、VISITにより実態を全部データで提出している状況である。

あるいは、老健にならうのはどうか。老健の在宅復帰・在宅療養支援に対する評価は、多方面にわたる段階的評価が行われており、復帰支援に対するインセンティブがついて、安心・安全に介護資源の投入量に合わせた報酬を得られる。地域包括ケア病棟では、加算は取れないけれどもやっていることはいっぱいある。そういう取組を評価できないか。

また、在宅復帰支援の評価について、DPCにならうのはどうか。データ提出を活かして、ランク付けをしてはどうか。例えば、入退院支援加算(一般病棟の1のイに限る)の算定、認知症ケア加算(1または2)の算定、薬剤総合評価調整加算の算定、摂食機能療法の算定、NST回診の実施など、これら各項目を1ポイントとする。協会員向け患者調査を活用して、施設ごとに積算してみたら、きちんと差が出る。このような評価もできない。

さらに、院内・地域内を通して評価してはどうか。「あの病院に入院したら同じような人が入院したのに出てくる時、あまりよくないね」「この病院に入院したら、出てくる時はずっといいね」ということは地域の人には分かる。

逆に病院からも、「あの地域に行ったらすぐ調子を崩して帰ってくる」「この地域に行ったらすごく良くなって帰ってくる」など。こうしたことをうまく評価するものが必要ではないか。プロセスで評価しても仕方がない。例えばFIM利得はプロセスなので、改善率で評価する。改善率は完全にアウトカムだと私は思っている。

科学的介護が実現すると思うので、その頃には医療データと科学的介護、あるいは自立支援などを全部AIと結合させる。そうすると、健康寿命の増加分を上回る健康寿命の増加という健康概念の転換にもつながる。

さらに、稼働率経営から在宅・生活復帰支援経営にきちんとインセンティブを付けていただければ経営概念も転換できるのではないか。現在の地域包括ケア病棟の状況は、介護保険でいうところの自立支援をすると損をするというところである。介護保険ではそこにインセンティブが付いたので、ぜひこの問題についても皆さんと一緒に考えていきたいと思っている。

(了)

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

| <<開会式 |